- 2025年9月16日

金久保優斗の不倫相手のA子さんは誰で何者?中絶迫るLINEの内容とは?結婚した妻と離婚・バツイチ発言から子供について詳細まとめ

将来を嘱望されたプロ野球選手、東京ヤクルトスワローズの金久保……

2025年9月、秋の気配が深まる埼玉県蕨市。この静かな街に佇む一軒の二郎系ラーメン店が、日本中のインターネットを揺るがす巨大な嵐の中心となりました。その店の名は「豚ラーメン蕨本店」。発端は、一杯のラーメンを巡る、あまりにも理不尽な出来事でした。常連客の一人がSNSに投稿した店主からの信じがたい暴言と返金拒否の告発は、瞬く間に拡散され、人々の怒りと共感、そして強い関心を集めたのです。

しかし、それは氷山の一角に過ぎませんでした。この一件をきっかけに、まるでパンドラの箱が開かれたかのように、過去の深刻な衛生問題や、外国人労働者を巡る労務問題までが次々と噴出。単なる接客トラブルという枠を遥かに超え、飲食店の経営姿勢そのものが問われる、根深い問題であることが明らかになっていったのです。多くの人々が「一体あの店で何が起きているのか?」「騒動の中心にいる店主は、一体誰で何者なのだ?」という強い疑問を抱いています。

この記事では、錯綜する情報を徹底的に調査・整理し、一つ一つの事実を丁寧に紐解きながら、今回の騒動が持つ多面的な側面に光を当てていきます。読者の皆様が抱くであろうあらゆる疑問に答えるべく、以下の構成で深く、そして網羅的に掘り下げてまいります。

本記事を最後までお読みいただくことで、豚ラーメン蕨本店で起きた炎上騒動の全貌と、その背景にある現代社会の課題を、どこよりも深く理解することができるはずです。それでは、衝撃的な事件の核心へと迫っていきましょう。

全ての始まりは、一杯のラーメンを心待ちにしていた一人の常連客の善意が、無残にも踏みにじられた瞬間でした。2025年9月18日、X(旧Twitter)に投稿された生々しい告発は、多くの人々に衝撃を与えました。ここでは、その投稿内容に基づき、事件の一部始終を時系列で詳細に再構成し、一体何が起きたのかを克明に見ていきましょう。

その日、月に一度の楽しみとして店を訪れた常連客の男性。二郎系ラーメン特有のルールにも慣れ、いつも通りに注文を済ませました。しかし、カウンターに置かれたラーメンは、自分が頼んだトッピングとは違うものでした。飲食店では起こりうることです。男性は決して感情的になることなく、冷静に「(注文と)違います」と店員に事実を伝えました。

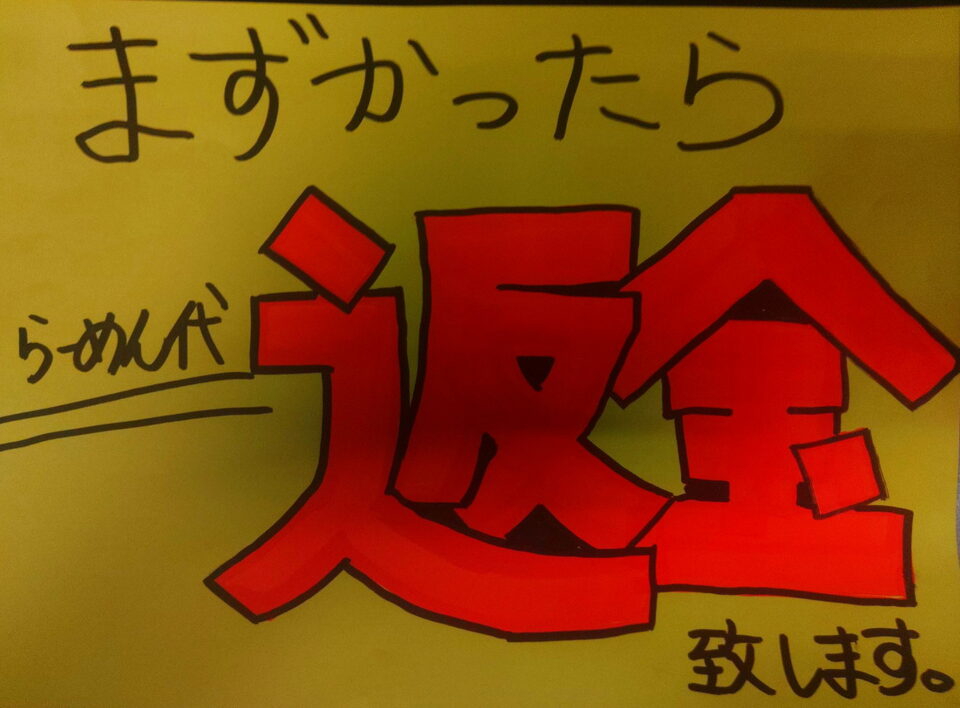

店側も当初は「返金か作り直し」という選択肢を提示。男性は作り直しを依頼しました。ここまでは、ごく一般的なトラブル対応の範疇だったはずです。問題は、その後の対応にありました。最初の注文から、実に30分もの時間が経過したのです。ラーメン一杯の調理時間としては、あまりにも長い時間です。空腹と期待感で待っていた男性の心境は、徐々に不安と苛立ちへと変わっていったかもしれません。そして、ようやく2杯目のラーメンが提供されるその時、店主から放たれたのは、謝罪の言葉ではなく、耳を疑うような一言でした。

「あの、こっちがミスしておいてあれなんですけど、声小さくて聞こえないんで、次は対応しないんで」

店側の明らかなミスが原因であるにもかかわらず、その責任の一端を客の「声が小さい」せいであるかのように転嫁する、信じがたい物言いでした。告発者によれば、注文時にはっきりと聞こえる声でオーダーし、店員もそれを正確に復唱していたとのこと。このあまりにも理不尽な責任転嫁に対し、男性が「でも1回目は聞こえてらっしゃいましたよね?」と、ごく真っ当な事実確認をした瞬間、店主の態度は一線を越え、攻撃的なものへと豹変したのです。

客からの正当な反論に、店主の堪忍袋の緒が切れたのでしょうか。それとも、元々客を対等な存在と見ていなかったのでしょうか。堰を切ったように、店主は暴言を浴びせかけました。それは、客商売に携わる者として、いや、社会人として決して許されることのない、人格を否定するかのような言葉の暴力でした。告発者の投稿に記された暴言は、以下の通りです。

「わざわざ2杯作ってやってんだよ」という言葉は、自らのミスを棚に上げ、作り直しをあたかも恩恵であるかのように語る、驚くべき自己中心的な思考を表しています。「警察でもなんでも行ってこいよ」という開き直りは、自身の行為が社会的に許容されないものであると認識しつつ、それでも改めるつもりがないという強い意志の表れとさえ受け取れます。楽しみにしていたラーメンを前に、客が感じたのは空腹ではなく、深い屈辱と怒り、そして悲しみだったことでしょう。

これほどの暴言を浴びせられ、もはや食事を楽しむことなど不可能です。男性は、店主が自ら口にした「嫌なら返金してやるから帰れ」という言葉に従い、席を立つ決意をしました。ちょうど箸を取り出したタイミングで、「じゃあ帰るんで返金してくださいよ」と店主に伝えました。

しかし、店主の理不尽な対応はここで終わりませんでした。客の行動の細部を捉え、さらに追い打ちをかけるような言葉を放ったのです。

「今、手つけたろ?もう返金しねぇよ。訴えたいなら勝手にやれよ。」

箸に触れただけで「手つけた」とみなし、一度は自ら提案した返金を一方的に撤回する。これはもはや、単なる接客トラブルではなく、意図的に客を貶めようとする悪意さえ感じさせる対応です。男性は「一切口つけてないんですけど、返金してくれないんですか?」と何度も食い下がりましたが、店主は完全に無視を決め込み、他の客の注文を取り始めました。まるで、そこに男性が存在しないかのように振る舞うその態度は、小学生のいじめを彷彿とさせたと告発者は綴っています。最終的に、男性はラーメンを一口も食べることができず、代金である1,040円を失ったまま、屈辱的な気持ちで店を後にするしかありませんでした。この一連の出来事は、SNSを通じて瞬時に拡散され、多くの人々の知るところとなったのです。

今回のような常軌を逸した対応は、道義的な問題に留まらず、法的な責任を問われる可能性を秘めています。被害を受けた客が、店主に対して法的に対抗する手段は存在するのでしょうか。ここでは、あくまで一般論として、日本の法律に基づき考えられる法的措置について、刑事・民事の両面から専門的な視点で深く解説します。

まず、店主が客に対して浴びせた「うるせぇなバーカ」といった暴言は、侮辱罪(刑法231条)に該当する可能性があります。侮辱罪は、具体的な事実を指摘せずに、他人の社会的評価を低下させるような抽象的な価値判断(悪口)を表示した場合に成立します。

この罪が成立するための重要な要件が「公然性」です。これは「不特定または多数の人が認識できる状態」を指します。今回のケースでは、店内に他の客がいたとされており、その客たちに暴言が聞こえる状況であったならば、「公然性」の要件は満たされる可能性が非常に高いでしょう。2022年7月には侮辱罪の厳罰化を含む改正刑法が施行され、法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」へと引き上げられています。これは、インターネット上の誹謗中傷が社会問題化したことを受けたもので、言葉の暴力に対する社会の厳しい姿勢を反映しています。

さらに、暴言の内容や状況によっては、他の罪状も視野に入ってきます。例えば脅迫罪(刑法222条)です。この罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します。「警察でもなんでも行ってこいよ」という発言自体は、直接的な害悪の告知とは言えないかもしれませんが、前後の文脈や店主の剣幕によっては、客を畏怖させ、その後の正当な権利行使(返金要求など)を断念させる効果を持ったと解釈されれば、脅迫的な行為と評価される余地も否定できません。

また、威力業務妨害罪(刑法234条)も考えられます。これは、威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を指し、暴行や脅迫だけでなく、大声で怒鳴り続けるといった行為も含まれます。店主の暴言によって、店内の平穏が害され、他の客が食事に集中できなくなったり、恐怖を感じて退店したりするなど、店の正常な営業活動が妨害されたと判断されれば、この罪に問われる可能性が出てきます。

刑事罰とは別に、民事上の責任追及も可能です。飲食店で食事を注文する行為は、客と店との間で「食事の提供」を目的とする一種の契約が成立したと解釈されます。今回の場合、店側がオーダーミスを認め、作り直しを提案した時点で、最初の契約が適切に履行されなかったこと(債務不履行)を認めたと見なせます。

問題は、その後の対応です。店主の暴言によって客が食事を継続できない精神状態に陥り、さらに店主自らが「返金するから帰れ」と契約の解除と返金を申し出ました。客がこれに応じたにもかかわらず、後から一方的に返金を拒否する行為は、契約上の信義則に反する極めて不誠実な対応であり、民法上の不法行為(民法709条)を構成する可能性が極めて高いと考えられます。

これにより、被害を受けた客は、支払ったラーメン代金1,040円の返還を求めることはもちろん、暴言によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を上乗せした損害賠償請求を民事訴訟で起こすことが理論上は可能です。慰謝料の金額はケースバイケースですが、侮辱の程度や悪質性が考慮されることになります。

告発者の男性は、トラブル後に最寄りの交番へ相談したものの、「(民事上の金銭トラブルには)対応することはできない」と、いわゆる民事不介入の原則を理由に対応を断られたと報告しています。これは、直接的な暴力や窃盗など明白な刑事事件でない限り、警察が個人の間のトラブルに即座に介入するのは難しいという現実を示しています。

しかし、これは「罪に問えない」「何もできない」ということではありません。法的措置を取る上で最も重要になるのが「証拠」です。もし、やり取りを録音した音声データや、状況を見ていた他の客の証言、防犯カメラの映像などがあれば、極めて強力な証拠となります。今回の告発者は「動画撮った」と投稿しており、もし暴言や返金拒否のやり取りが記録されていれば、法廷の場で非常に有利に働く可能性があります。弁護士などの専門家に相談し、これらの証拠を元に内容証明郵便を送付したり、少額訴訟や民事調停といった手続きを利用したりすることで、支払った代金や慰謝料の回収を目指す道は残されています。

今回の暴言・返金拒否騒動は、単発の事件では終わりませんでした。SNSでの告発が多くの人々の目に触れると、これをきっかけに「私もこの店で酷い目に遭った」という過去の告発が次々と掘り起こされ、再燃しました。特に深刻だったのが、飲食店の根幹を揺るがす「衛生問題」と、労働者の尊厳を踏みにじる「労務問題」です。これらの疑惑は、今回の騒動が氷山の一角であったことを強く印象付けました。

中でも、人々に最も大きな衝撃を与えたのが、過去に提供されたラーメンに多数のコバエが混入していたという告発でした。この告発には、動かぬ証拠として鮮明な写真が添付されていました。その写真には、ラーメンのスープ表面に、黒コショウの粒と見紛うほどの小さな黒い点が無数に浮いている様子がはっきりと写っていたのです。しかし、それは香辛料ではありませんでした。紛れもなく、小さな虫、コバエの死骸でした。

写真を投稿した人物は、「半分食べた段階で気づいて吐き気がした。返金は受けられたが、もう二度と行けない」とその時の恐怖を生々しく証言しています。飲食店において、万が一異物が混入してしまうことはあり得ます。しかし、一匹や二匹ではなく、数えきれないほどのコバエが混入していたとなると、話は全く異なります。これは偶発的な事故ではなく、厨房の衛生環境そのものが構造的に問題を抱えている可能性を強く示唆するものです。例えば、食材の管理がずさんであったり、清掃が全く行き届いていなかったり、害虫駆除の対策を怠っていたりといった状況が考えられます。

2021年6月からは、原則としてすべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられています。これは、食中毒や異物混入などの健康被害を未然に防ぐための科学的な管理システムです。コバエが大量発生するような環境は、このHACCPの考え方とは対極にあると言わざるを得ず、食品を提供する事業者としての資格が問われる重大な事案です。この告発に対し、ネット上では「想像しただけで気持ち悪い」「保健所は仕事をしていないのか」といった、怒りと嫌悪感を示す声が殺到しました。

衛生問題と並行して、店の倫理観を問うもう一つの深刻な疑惑が浮上しました。それは、元従業員を名乗る中国人アルバイトの人物による、衝撃的な内部告発でした。その訴えは、単なる給料の遅延といったレベルを遥かに超える、悪質な労働搾取の実態を告発するものでした。

告発の要点は、以下の三つに集約されます。

この元アルバイトは、あまりの酷さに警察に相談。その場で店主は「後で払う」と約束したものの、結局その約束は果たされることなく、現在に至るまで未払いのままだと訴えています。これが事実であれば、明確な労働基準法違反(賃金支払いの5原則違反)にあたります。特に、日本語や日本の労働法に不慣れな外国人労働者を狙い、その弱い立場を利用して不当に搾取していたとすれば、極めて悪質性の高い行為と言えます。この告発は、店の問題が顧客に対してだけでなく、共に働く従業員にまで及んでいたことを白日の下に晒しました。

「接客における顧客への侮辱」「衛生管理の欠陥」「従業員への賃金未払いとパワハラ」。これら飲食店の根幹を揺るがす三つの大問題が、一つの店から同時に噴出したことは、極めて異例です。これは、それぞれの問題が個別のミスやトラブルなのではなく、全てが店主の経営姿勢、コンプライアンス意識の欠如という一点に繋がっていることを強く示唆しています。利益を追求するあまり、あるいは自身の権威性を誇示するあまり、顧客、従業員、そして食の安全という、商売の基本となるべき全てのものを軽視していたのではないか。多くの人々が、この店の根深い体質そのものに強い不信感と嫌悪感を抱く結果となったのです。

これほどまでの社会的な注目を集める騒動の中心人物である「豚ラーメン蕨本店」の店主とは、一体どのような人物なのでしょうか。その正体や経歴、人物像について、多くの人々が関心を寄せていますが、断片的な情報を除き、その多くは厚いベールに包まれています。

まず、店舗の運営主体に目を向けてみましょう。各種情報を照合・分析した結果、豚ラーメン蕨本店は個人事業主ではなく、法人によって運営されていることが判明しています。その法人の名は「合同会社UYH」。国税庁が提供する法人番号公表サイトで確認すると、この会社は埼玉県蕨市内に本店所在地が登記されており、店舗の所在地と極めて近いことがわかります。

過去の求人情報サイトには、この「合同会社UYH」が運営者として記載されており、代表者として特定の個人名も記されていました。この人物が今回の騒動の店主と同一人物である可能性は高いと考えられますが、公式に発表されているわけではないため、プライバシー保護の観点から氏名の明記は控えます。個人店ではなく、法人格を持つ会社として運営されているという事実は、経営責任の所在を考える上で一つの重要なポイントとなります。

また、倒産・企業不況などを報じる経済メディア「あしたの経済新聞」によると「合同会社UYH」は2024年11月5日付で破産手続開始を決定し倒産したという記事もあります。もしこれが事実なら破産管財人の許可付き一時的な事業継続や事業譲渡(売却)、別会社・新オーナーが同じ店舗・ブランドを引き継いで運営、フランチャイズ等の契約を管財人が履行選択、といった仕組みで営業が継続されている可能性があります。

運営法人は特定されつつある一方で、店主個人のパーソナリティに関する公的な情報は皆無に等しいのが現状です。例えば、どのような学歴を持ち、ラーメン業界に入る前は何をしていたのか。どの有名店で修行を積んだのか、あるいは独学でその味を築き上げたのか。そういった経歴に関する情報は一切見つかっていません。

また、店主が結婚しているのか、妻や子供といった家族がいるのかといったプライベートな情報についても、当然ながら公にはなっていません。SNSアカウントは存在しているものの、そこから個人的な背景を読み取ることは困難です。人物像が謎に包まれているからこそ、人々の憶測を呼び、関心がさらに高まっているという側面もあるかもしれません。

しかし、過去に遡ると、現在とは全く異なる店主の姿が浮かび上がってきます。非常に興味深いのが、店がオープンして3周年を迎えた2015年頃に書かれたブログ記事の存在です。その記事には、満面の笑みで写真に写る、当時「人の良さそう」と評された店主の姿が残されています。

記事の内容からは、開店と同時に満席になるほどの繁盛ぶりや、来店した客への感謝の気持ち、そして「地域に愛される一杯」を提供しようという真摯な思いが伝わってきます。当時の口コミサイトを見ても、その思いに応えるかのように「量も味も最高」「店主の人柄もいい」といった、味と接客の両面を称賛する高評価が数多く並んでいました。このことから、少なくとも開店当初は、多くの熱狂的なファンに支えられ、理想に燃える店主がいたことが伺えます。

この過去のポジティブな姿と、現在の攻撃的で顧客を侮辱するような姿との間には、あまりにも大きな乖離があります。多くの人が「一体、この数年の間に何があったのか」「何が彼をここまで変えてしまったのか」と首を傾げています。経営が軌道に乗る中での慢心だったのか、過酷な労働環境が彼の心を変えてしまったのか、あるいは何か別の個人的な事情があったのか。その真相は本人にしか分かりませんが、この劇的な変化が、今回の騒動の根底にある複雑な要因の一つであることは間違いないでしょう。

大規模な炎上事件が発生すると、しばしば中心人物の個人情報を特定しようとする動きがインターネット上で活発化します。「店主の顔が見たい」「どんな顔をしてあんな暴言を吐いたんだ」といった感情から、顔写真を特定し、拡散させようとする試みが見られます。今回の豚ラーメン蕨本店のケースでは、どうだったのでしょうか。

結論から申し上げますと、2025年9月現在、今回の炎上騒動に直接関連する形で、店主の顔写真が明確に特定され、広く一般に拡散されているという事実は確認されていません。

確かに、前述の通り、過去の周年記念ブログなどに店主と思われる人物の写真が掲載されていたことは事実です。しかし、その写真が現在の店主と確実に同一人物であるという保証はなく、また、その画像を現在の炎上と結びつけて拡散する行為は、多くのリスクを伴います。SNSなどで断片的に出回っている画像についても、そのほとんどは信憑性が低く、中には全くの無関係の人物の写真が悪意を持って使用されているケースも考えられます。

ENCOUNTをはじめとする複数の報道機関が、事実確認のために店舗へ直接取材に訪れていますが、店主は一貫して取材を拒否しており、その際に顔写真が撮影されたという事実もありません。つまり、信頼できる情報源から提供された、現在の店主の顔写真というものは存在しないのが現状です。

ここで強調しておきたいのは、たとえ店側に明らかな非があったとしても、一個人のプライバシーを侵害し、インターネット上で「私刑」を行うかのような行為は、決して許されるべきではないということです。誤った情報が拡散されれば、無関係の人々を傷つける二次被害を生む危険性もあります。事件への批判と、個人情報の特定・拡散とは、明確に一線を画して考える必要があります。我々が焦点を当てるべきは、個人の顔や容姿ではなく、その行為と背景にある問題の本質です。

飲食店の生命線とも言える「評判」。炎上によって店の評判が地に落ちたことは想像に難くありませんが、それ以前は本当に「地域に愛される店」だったのでしょうか。ここでは、Googleマップ、食べログといった主要な口コミサイトを横断的に調査し、炎上前と炎上後でその評判がどのように変化したのかを、より深く分析していきます。

驚くべきことに、炎上前の口コミを丹念に読み解くと、そこには明確な「二面性」が存在していました。一方の側面は、味に対する熱烈な支持です。「二郎系の中でもトップクラスの乳化スープ」「中毒性が高く、定期的に食べたくなる」「豚(チャーシュー)のクオリティが素晴らしい」といった、味を具体的に絶賛する声が数多く見つかります。このことから、少なくとも一部の熱狂的なラーメンファン、いわゆる「ジロリアン」の舌を唸らせるだけの確かな実力を持っていたことは事実のようです。

しかし、もう一方の側面として、当時から接客態度に対する懸念や批判の声が、少数ながらも確かに存在していました。「店主の態度が高圧的に感じた」「店内の空気がピリピリしていて落ち着かない」「一見さんには厳しいかもしれない」といった口コミです。これらの声は、今回の炎上の予兆であったと見ることもできます。つまり、この店は「味は確かだが、接客には大きな問題を抱えており、客を選ぶ店」というのが、炎上前の客観的な評価だったと言えるでしょう。一部の常連は、その高圧的な接客を「二郎系らしい個性」と受け入れ、味を優先して通い続けていたのかもしれません。

そして、2025年9月18日の炎上を境に、この微妙なバランスは完全に崩壊します。Googleマップの口コミ評価は、わずか一晩で天国から地獄へと突き落とされました。それまでの高評価と低評価が混在していた状態から一変し、レビュー欄は今回の騒動に言及する星1つの低評価で埋め尽くされ、総合評価は1.7(2025年9月19日時点)という、飲食店としては致命的な数値にまで急落しました。

書き込まれたコメントは、「二度と行かない」「金と時間の無駄だった」といった直接的な批判から、「報道を見て来ました。最低です」「衛生観念も倫理観もない店」といった、事件を知って書き込んだと思われるものまで様々です。食べログやラーメンデータベースといった他のサイトでも同様の現象が見られ、かつての「味への絶賛」コメントは、怒りの声の奔流の中に完全に掻ききされてしまいました。この評価の劇的な急落は、SNS時代の炎上が、長年かけて築き上げた(あるいは毀損し続けてきた)評判を、いかに一瞬で灰燼に帰させてしまうかという恐ろしさを如実に物語っています。

この炎上の渦中に、一つの動画が投稿され、新たな議論を呼びました。あるYouTuberが「炎上している豚ラーメン蕨店に行ってみた!」というVLOG(ビデオブログ)を公開したのです。動画の中で彼は、炎上後も店が通常通り営業している様子や、自身が食べたラーメンが「美味しかった」という感想を淡々と述べました。

この投稿者の意図は、あくまで「自分が体験した事実を伝える」という純粋なものだったのかもしれません。しかし、この動画に対して、ネットユーザーからは賛否両論、様々なコメントが殺到しました。「店の回し者か」「金をもらって擁護しているだろ」「空気が読めない」といった批判的な意見が多数寄せられる一方で、「実際に食べた感想を伝えるのは良いことだ」「外野が憶測で叩きすぎている」といった擁護的な意見も見られました。この出来事は、情報が錯綜する炎上の最中に、人々が何を信じ、どう行動するのか、そして一次情報の発信がいかに難しいかという、現代のインターネット社会が抱える複雑な側面を映し出す一幕となりました。

今回の豚ラーメン蕨本店の騒動を理解する上で避けて通れないのが、「二郎系ラーメン」という独特の文化です。なぜ、他のジャンルのラーメン店に比べ、二郎系では店主の高圧的な態度や客とのトラブルが話題に上りやすいのでしょうか。その背景にある歴史、文化、そして構造的な問題を深く掘り下げて考察します。

全ての源流は、東京・三田に本店を構える「ラーメン二郎」にあります。創業者である山田拓美氏は、ファンから「総帥」と呼ばれ、その独特のキャラクターとラーメン作りへの哲学で、多くの人々を魅了してきました。ラーメン二郎が提供するのは、単なるラーメンではありません。山のように盛られた野菜、分厚い豚(チャーシュー)、濃厚なスープ、そして極太の麺が織りなす、圧倒的なボリュームと中毒性を持つ唯一無二の食べ物です。

そのスタイルが生まれた背景には、安価で学生たちの腹を満たしたいという山田氏の思いやりがあったと言われています。そして、狭い店内で多くの客を効率よく捌くための工夫として、独特のルールが形成されていきました。店主は黙々とラーメン作りに集中し、客は作法を守って静かに食べ、食べ終わったらすぐに席を立つ。この一見すると無骨で緊張感のある空間には、「最高の状態でラーメンを味わってもらいたい」という店主の職人気質と、それに応えようとする客との間の、暗黙の信頼関係が存在していました。これが、二郎文化の原点です。

二郎系文化を象徴するのが、特有の専門用語とルールです。最も有名なのが、無料トッピングの量を伝える「コール」です。店員からの「ニンニク入れますか?」という問いかけに対し、「ヤサイマシマシアブラカラメ」といった呪文のような言葉で、ニンニク・野菜・背脂・味の濃さを一度に伝えるのが作法とされています。また、一度に茹でる麺の単位を「ロット」と呼び、同じロットの客は連帯責任で食べ進める、という暗黙のルールを持つ店もあります。ロットを乱す(食べるのが遅い、途中で席を立つなど)行為は、店や他の客に迷惑をかけるとされ、タブー視されています。

これらのルールは、店のオペレーションを円滑にするという機能的な側面を持っています。しかし、同時に、その複雑さや独特の緊張感が、初心者にとっては非常に高いハードルとなり、「一見さんお断り」のような排他的な空気感を生み出す要因にもなっています。このルールを知っているかどうかが、客の序列を決めるかのような風潮が、トラブルの温床となることがあるのです。

ラーメン二郎の絶大な人気にあやかり、その味やスタイルを模倣した「インスパイア系」と呼ばれる店が全国に拡大する中で、この「文化」は時に歪んだ形で解釈され、継承されることになりました。本家が持つ、味への飽くなき探求心や、客への根源的な感謝の念といった本質的な哲学が抜け落ち、表面的な「無骨さ」や「客への厳しさ」だけが過激に模倣されてしまう現象が起きたのです。

「客に厳しく接するのが二郎系らしい」「ルールを守れない客は客ではない」といった勘違いが、一部の店主の間で正当化され、それが横暴な態度へと繋がっていきます。今回の豚ラーメン蕨本店の件は、まさにその歪みの象徴的な例と言えるかもしれません。ルールを熟知した常連客に対して、自らのミスを棚に上げて暴言を吐くという行為は、もはや「文化」や「スタイル」では到底正当化できない、単なる「サービスの崩壊」であり、本来の二郎文化への冒涜でさえあります。この事件は、二郎系ラーメンという文化が、その人気と拡大の過程で何を失い、今どこへ向かおうとしているのかという、業界全体への重い問いを投げかけているのです。

接客、衛生、労務という、飲食店の信頼を支える三本の柱が全て崩れ落ち、インターネット上でこれほど大規模な批判を浴びた豚ラーメン蕨本店。多くの人が疑問に思うのは、「この店は今後、どうなってしまうのか」ということでしょう。その未来を、現状と過去の類似事例から考察します。

驚くべきことに、炎上の渦中にあっても、店はシャッターを下ろすことなく、通常通り営業を続けていると報告されています。前述のYouTuberのVLOGでも、騒動を気にする様子もなく営業している姿が映し出されていました。店主が取材に沈黙を貫いていることからも、少なくとも短期的には、世間の批判に屈することなく営業を継続する強い意志を持っているように見受けられます。

しかし、その道のりが極めて険しいものであることは間違いありません。長期的に見れば、客足への影響は避けられないでしょう。SNSや口コミサイトでの悪評は、いわゆる「デジタルタトゥー」として半永久的にインターネット上に残り続けます。「蕨 ラーメン」と検索すれば、この店の名前と共にネガティブな情報が表示される状況が続くため、新規顧客の獲得は絶望的と言えます。そして、これまで店を支えてきたはずの常連客も、今回の「裏切り」とも言える行為によって、その多くが愛想を尽かしてしまった可能性が高いです。一部の「それでも味を求める」というコアなファンが残るかもしれませんが、それだけで店舗経営を維持していくのは困難でしょう。

一度失った信頼を回復することは、ゼロから信頼を築くことよりも遥かに困難です。もし、この店が本気で再生を目指すのであれば、どのようなステップが必要になるのでしょうか。企業のリスクマネジメントの観点から考えると、最低でも以下の対応が不可欠です。

しかし、現状の沈黙を貫く姿勢を見る限り、店側がこうした体系的な信頼回復プロセスに着手する可能性は低いと言わざるを得ません。このままでは、時間が経つにつれて人々の記憶からは薄れていくかもしれませんが、一度刻まれた悪評が消えることはなく、じわじわと経営を蝕んでいくことになるでしょう。

今回の事件は、現代の飲食店経営におけるオンライン評判管理の重要性を改めて浮き彫りにしました。かつては、店の評判は地域の口コミが中心でした。しかし今は、たった一つの不適切な対応が、スマートフォン一つで瞬時に全国に拡散され、店の存続を揺るがすほどの破壊力を持つ時代です。一度インターネット上に刻まれた悪評は、簡単に消すことはできません。それは、経営者にとって永遠に付きまとう「デジタルタトゥー」となるのです。この事件は、豚ラーメン蕨本店だけでなく、全ての飲食店経営者にとって、自らの襟を正すための重い教訓となるはずです。

今回の炎上騒動は、SNSやニュースサイトのコメント欄、各種掲示板などで、膨大な数の意見や議論を巻き起こしました。そこには、怒り、失望、嘆き、そして冷静な分析まで、様々な人々の感情や思考が渦巻いています。ここでは、その多種多様なネット上の反応をカテゴリー分けし、現代社会がこの事件をどのように受け止めたのかを分析します。

当然ながら、最も多く見られたのは、店主の対応に対する厳しい批判と怒りの声でした。その内容は、感情的なものから論理的なものまで多岐にわたります。

これらの声に共通するのは、「顧客の尊厳」が著しく傷つけられたことへの強い反発です。多くの人々が、被害を受けた客に自身を重ね合わせ、我が事のように怒りを感じている様子が伺えました。

今回の事件で特徴的だったのは、いわゆる「二郎系ラーメン」の熱心なファンからの厳しい意見が数多く寄せられたことです。彼らは、この店を擁護するのではなく、むしろ誰よりも強く批判しました。

これらの意見は、コミュニティ内部からの健全な批判であり、自浄作用への期待の表れとも言えます。彼らは、愛する文化が一部の心ない経営者によって汚されることを、決して許さないという強い意志を示したのです。

怒りの声が渦巻く一方で、一歩引いた冷静な視点からの意見や、より大きな社会問題へと議論を広げるコメントも見られました。

これらの多角的な意見は、この事件が単なる飲食店トラブルに留まらず、現代社会が抱える様々な問題(SNSの功罪、労働問題、消費者倫理など)を映し出す鏡となっていることを示しています。

最後に、今回の「豚ラーメン蕨本店」を巡る一連の騒動について、その全貌と私たちが学ぶべき教訓を、改めて箇条書きで整理します。

この一件は、単なるゴシップでは片付けられない、現代社会に対する多くの重要な教訓を含んでいます。第一に、SNS時代の企業リスク管理の重要性です。たった一つの不誠実な対応が、いかに早く、そして広範囲に拡散し、長年かけて築き上げた事業基盤さえも一瞬で破壊しうるか。その恐ろしさを改めて示しました。第二に、「独自の文化」と「社会的な規範・法律」との境界線です。どんなに個性的なスタイルを標榜しようとも、顧客への敬意、食の安全、そして従業員の権利という、商売の根幹をなす普遍的な原則を疎かにすれば、社会から決して受け入れられないということです。そして最後に、消費者としての賢明な対応のあり方です。悪質な行為に対して声を上げることは重要ですが、それがエスカレートし、個人情報を暴くような「私刑」になってはならない。怒りの感情に流されず、法やルールに則って冷静に対応することの大切さを、この事件は私たちに問いかけています。

今後の動向を引き続き注視するとともに、この痛ましい事件が、飲食業界全体の健全化、そして私たち一人ひとりがより良い社会を築くための一つの契機となることを願ってやみません。