2025年、多くの人々に世代を超えて愛され続ける「夢の国」、東京ディズニーリゾート。しかし近年、SNSやニュースメディアでは「ディズニー離れ」という、少し寂しさを感じさせる言葉が頻繁に飛び交うようになりました。チケット価格の高騰、サービスの変更、そして若者層の関心の低下など、その理由は様々に語られています。果たして、この「ディズニー離れ」という噂は本当に起きていることなのでしょうか。それとも、一部の声が大きく聞こえているだけの嘘なのでしょうか。

かつて、多くの人々が週末の楽しみに、あるいは学校の卒業記念にと、胸をときめかせながら訪れたあの場所。その存在が、いつしか「気軽には行けない特別な場所」へと変わりつつあると感じている人が増えているのは、紛れもない事実かもしれません。しかしその一方で、運営会社であるオリエンタルランドの業績は過去最高を記録しているという、一見すると矛盾したデータも存在します。この不可解なギャップは、一体何を意味しているのでしょうか。

この記事では、そのような尽きない疑問に、信頼できる情報源を基にしながら、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。最新の公式データや専門家の見解、そしてネット上に溢れるゲストたちのリアルな声を徹底的に分析し、「ディズニー離れ」という現象の真相を、どこよりも深く、そして多角的に解き明かしていくことをお約束します。

【この記事で解き明かすポイント】

- 「ディズニー離れ」という言葉の真実性を、最新の入場者数と驚異的な売上データから徹底的に検証し、噂が本当か嘘かを明らかにします。

- 多くの人が離れる理由として挙げるチケット値上げや年パス廃止、サービス低下といった具体的な要因を、その背景にある経営戦略と共に深掘りします。

- 社会問題ともなった「若者離れ」は実際に起きているのか、年齢層別の来場者データを詳細に分析し、その実態とZ世代の価値観との関係を探ります。

- SNSを騒がせる「下着ディズニー炎上」といったマナー問題や、ディズニー映画における「ポリコレ」問題がパークに与える間接的な影響についても、冷静な視点で考察します。

- ディズニーの未来はどうなるのか、復権の可能性と、今後求められる対策について、長期的な視点から展望を語ります。

本記事を最後までお読みいただくことで、「ディズニー離れ」という言葉の裏に隠された、現代日本の社会構造や人々の価値観の変化、そして 一つの巨大エンターテインメント企業が直面する複雑な課題と未来像まで、すべてを深くご理解いただけることでしょう。

- 1. 1. ディズニー離れが加速?噂の真相をデータで読み解く

- 2. 2. ディズニー離れの噂は本当?それとも嘘?世論との乖離を分析

- 3. 3. ディズニー離れの理由はなぜ?5つの複合的要因を徹底解説

- 4. 4. ディズニー離れは「若者離れ」が原因?年齢層データから見る実態

- 5. 5. ディズニー離れは入場料・年パス廃止・サービス低下が原因なのか?

- 6. 6. ディズニーの入場料の変動と今後の予測

- 7. 7. 下着ディズニー炎上騒動などの影響は?

- 8. 8. ディズニー離れとポリコレの関係性は?

- 9. 9. ディズニー復権の可能性は?今後の対策を考察

- 10. 10. ディズニー離れに対するネット上の反応まとめ

- 11. まとめ:ディズニー離れの噂は「大きな変化への戸惑い」の表れ

1. ディズニー離れが加速?噂の真相をデータで読み解く

「ディズニー離れ」という言葉が囁かれるようになった直接的な背景には、近年の記録的な猛暑による客足への影響や、USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)といった競合テーマパークの目覚ましい躍進があります。しかし、世間で語られる「かつての勢いがなくなった」という肌感覚の印象と、運営会社が公表する経営状況の実際の間には、看過できないほどの大きな隔たりがあるようです。ここではまず、感情論を排し、客観的なデータを用いて噂の真相に迫っていきましょう。

1-1. 入園者数の推移:コロナ前と比較した現状の正しい見方

東京ディズニーリゾートの入園者数は、コロナ禍以前の2013年度から2018年度にかけて、インバウンド需要の追い風もあり、年間3,000万人を超える驚異的な水準で推移していました。これは、まさしく黄金期とも呼べる時代だったのかもしれません。

その後、世界中を襲った新型コロナウイルスの影響で入園者数は歴史的な落ち込みを記録します。そして、社会が正常化に向かった2023年度から2024年度にかけては、年間約2,750万人前後で推移しているのが現状です。この数字だけを切り取れば、ピーク時と比較して1割以上減少しており、「人気に陰りが見える」と感じる人がいるのも、無理からぬことでしょう。

ところが、この数字の裏には、運営会社であるオリエンタルランドの明確で意図的な戦略が隠されています。現在のディズニーリゾートは、パンデミックを経て得た教訓から、「ゲストの体験価値向上」を最優先課題として掲げています。その一環として、あえて1日あたりの入園者数の上限を引き下げ、パーク内の過度な混雑を避ける方針へと舵を切ったのです。つまり、入園者数が「戻っていない」のではなく、より快適なパーク体験を提供するために、意図的に「戻していない」というのが、この数字の正しい解釈なのです。

1-2. 売上高は過去最高!入園者数とのギャップはなぜ生まれるのか

入園者数を意図的に抑制しているにもかかわらず、オリエンタルランドの2025年3月期決算は、ゲスト1人当たりの売上高が過去最高を記録し、業績面では「絶好調」とも言える状況です。この一見すると矛盾した現象は、ディズニーリゾートのビジネスモデルが根本から転換したことによって、明確に説明がつきます。

この驚異的な業績を支えている主な要因は、以下の三つの柱に集約されます。

- チケット価格戦略の転換: 入園者数を絞る代わりに、需要に応じて価格を変動させる「変動価格制」を本格導入。特に需要の高い日には強気な価格設定を行い、収益を最大化しています。

- 体験の有料化(高付加価値化): かつて無料で提供されていたファストパスに代わり、待ち時間を短縮できる有料の「ディズニー・プレミアアクセス」を導入。これにより、「時間」という新たな価値を収益源に変えることに成功しました。

- リゾート事業全体の好調: パーク来園と連動した公式ホテル事業が非常に好調で、宿泊、食事、グッズ購入といった周辺消費が全体の売上を力強く押し上げています。

これらの戦略から見えてくるのは、現在のディズニーリゾートが「できるだけ多くのゲストを迎え入れる」というマスマーケティング戦略から、「より少ないゲストから、より多くの売上を上げる」という、客単価重視の高付加価値戦略へと大きくシフトした姿です。この経営戦略の転換こそが、「入園者数はピーク時に及ばないのに、業績は過去最高」というギャップを生み出している根源だと言えるでしょう。

2. ディズニー離れの噂は本当?それとも嘘?世論との乖離を分析

データ上は「絶好調」であり、経営戦略としては成功を収めているように見えるディズニーリゾート。しかし、なぜ世間では「ディズニー離れ」という言葉がこれほどまでにリアリティを持って語られるのでしょうか。それは、多くの人々がゲストとして肌で感じる「体感」と、企業が投資家向けに発表する「数字」の間に、埋めがたい大きな乖離が存在するからです。ここでは、その乖離が生まれる深層心理を丹念に分析していきます。

2-1. 「気軽に行けない場所」への変化がもたらす心理的距離

多くの人が感じる「ディズニー離れ」の正体、その最も大きな要因は、チケット価格の高騰によって、ディズニーリゾートが「思い立ったらすぐ行ける身近な日帰りレジャー」から、「数ヶ月前から周到な計画と相当な覚悟が必要な特別な一大イベント」へと、その存在価値を変えてしまったことにあります。

ファイナンシャルプランナーの花輪陽子さんが指摘するように、平均的な家族4人で訪れれば、チケット代だけで最低でも3万円近く、パーク内での飲食やお土産代を含めれば、1日の総出費が5万円、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。この急激な経済的負担の増大が、多くの人々、特に可処分所得が限られる若者や子育て世代の心の中に、「ディズニーは自分たちが行く場所ではなくなったのかもしれない」という、見えない壁、すなわち心理的な距離を生み出しているのです。

たとえ企業の連結売上高が過去最高を更新したとしても、個々のゲストが直面する「行きづらさ」や、支払う金額に対する「割高感」は解消されません。そのやるせない思いが、SNSなどを通じて「ディズニー離れ」という共感性の高い言葉となって表出している、というのが実情ではないでしょうか。

2-2. 満足度の低下という皮肉なジレンマ

オリエンタルランドが入園者数を制限している最大の目的は、「ゲストの体験価値の向上」にあるとされています。しかし、非常に皮肉なことに、この体験価値向上のための戦略が、一部のゲストにとっては逆に満足度の低下を招いているという、深刻なジレンマが存在します。

コロナ禍で入園者数が極端に制限されていた時期にパークを訪れた幸運な人々は、人気アトラクションがほぼ待ち時間なしで楽しめる、まるで夢のような「理想的な空き具合」を体験しました。その至福の快適さを一度でも知ってしまったがゆえに、現在の「制限はしているが、それでもやはり混んでいる」という状況に対して、「こんなに混んでいては楽しめない」という、より強い不満を抱きやすくなっているのです。期待値のハードルが、極端に上がってしまったと言えるでしょう。

実際に、公益財団法人日本生産性本部が毎年実施している顧客満足度調査では、ディズニーリゾートのスコアが、競合であるUSJなどと比較して大きく低下する結果となっており、このゲストが感じる不満が客観的な数値としても裏付けられています。満足度を上げるための入園者数抑制が、結果的に一部のゲストの満足度を下げてしまう。この難しい方程式を解くことが、今後のディズニーにとって大きな課題となっています。

3. ディズニー離れの理由はなぜ?5つの複合的要因を徹底解説

世間で語られる「ディズニー離れ」という現象は、決して単一の理由で起きているわけではありません。それは、価格という直接的な問題から、システムの複雑化、サービスの質に対する疑問、強力なライバルの存在、そして抗うことのできない社会情勢の変化といった、複数の要因が複雑なタペストリーのように絡み合って生じています。ここでは、その構造を解き明かすために、主な5つの理由を一つずつ、深く、そして詳細に解説していきます。

3-1. 理由①:チケット価格の高騰と家計への深刻な負担増

やはり、あらゆる議論の出発点となるのが、多くの人が実感しているチケット価格の高騰です。2023年以降、1デーパスポートの価格は需要の高い日には1万円の大台を突破しました。これは、単なる値上げではなく、多くの家庭にとってレジャー予算の根幹を揺るがすほどのインパクトを持っています。

特に地方から訪れる家族にとっては、このチケット代に加えて、高騰を続ける交通費や宿泊費が重くのしかかります。ネット上のコメントでも「チケット代の値上げはまだ許せるが、公式ホテルの宿泊費が高すぎて手が出ない」といった悲鳴に近い声が見られ、レジャー費用全体の上昇が、ディズニー訪問という選択肢そのものを非現実的なものにしている実態がうかがえます。

「年に一度の贅沢」として、この価格を受け入れられる富裕層や、生活の全てを捧げるほどの熱心なファンは変わらず訪れるかもしれません。しかし、かつてのように、アルバイト代を貯めた学生や、少し背伸びをした若いカップル、平均的な収入の家族が、気軽に夢を分かち合えた場所ではなくなった。この変化こそが、「ディズニー離れ」という言葉の根幹にある、最も重い事実だと言っても過言ではないでしょう。

3-2. 理由②:スマホ必須のシステム変更と「夢の国」からの没入感喪失

現在のディズニーリゾートを最大限に、いや、最低限楽しむためでさえ、公式アプリをインストールしたスマートフォンの操作が必須となっています。アトラクションの待ち時間を確認し、人気アトラクションに乗るための有料パスを取得し、観たいショーの抽選に応募し、レストランの席を予約する。その全てが、小さな画面の上で行われます。

この「スマホ依存パーク」への急激な変貌は、多くのゲスト、特にデジタル操作に不慣れな高齢者や、子供の世話で手一杯の親たちに、大きなストレスとデジタル疲労を与えています。ネット上の反応を見ると、「美しい景色を眺めるより、スマホの画面と睨めっこしている時間の方が圧倒的に長い」「アトラクションに乗るための競争に疲れて、純粋に楽しめなくなった」といった不満が、世代を問わず数多く寄せられています。

しかし、何よりも深刻なのは、このシステムが「夢の国」への没入感を著しく阻害しているという点です。シンデレラ城を前にしても、頭の中は次のパス取得の時間でいっぱい。キャラクターと触れ合っていても、スマートフォンの通知が気になってしまう。せっかく非日常の空間に身を置いているのに、常にスマホという日常のツールによって現実に引き戻されてしまうのです。「日常を忘れさせてくれる」というディズニーが提供してきた最大の魔法が、このシステム変更によって、少しずつ解け始めていると感じる人が増えているのです。

3-3. 理由③:競合テーマパーク(USJ)の台頭と魅力の相対化

東のディズニー、西のUSJ。長年、日本のテーマパーク業界を牽引してきた両者ですが、近年その力関係に微妙な変化が生じています。特に関西圏におけるUSJの躍進は目覚ましく、ディズニーの絶対的な地位に影響を与え始めています。

USJ最大の強みは、その圧倒的な「バラエティーの豊かさ」と「フットワークの軽さ」にあります。ハリウッドの超大作映画から、日本の国民的アニメや世界的人気ゲームキャラクターまで、ジャンルの垣根を越えて、今最も旬なコンテンツを積極的に取り込む戦略は、常に新鮮な驚きを提供してくれます。これは、SNSでの「映え」や「話題性」を重視する若年層の嗜好と、非常に高い親和性を持っています。

もちろん、細部までこだわり抜かれたディズニーの「統一された世界観」は、他にはない強力な魅力であり続けています。しかし、「一度の来園で、全く異なる様々な世界観に浸りたい」と考える層にとっては、USJの“ごった煮”感がむしろ魅力的に映る可能性があります。強力なライバルの存在感が大きくなったことで、テーマパークへ行く際の選択肢として、ディズニーが唯一無二の絶対的なものではなくなった。この魅力の相対化も、見過ごせない一因として考えられます。

3-4. 理由④:サービス・ホスピタリティの変化に対する失望感

かつてのディズニーリゾートを語る上で欠かせなかったのが、世界最高水準と称賛されたキャストのホスピタリティでした。それは単なる接客マニュアルを超えた、ゲスト一人ひとりに魔法をかけるような温かいおもてなしでした。しかし、最近では、その魔法の輝きに陰りが見える、という声が頻繁に聞かれるようになりました。

長年のファンからは、「キャストの対応が画一的、機械的になった」「昔のような、心からの笑顔や自発的な声かけが減った」といった、失望の声が数多く寄せられています。また、季節の移ろいを感じさせてくれた細やかな装飾や、サプライズ的に行われていたミニイベント、豪華なダンサーが彩りを添えたパレードの規模などが縮小されたことに対し、「いつ行っても同じ景色。ただのアトラクション施設になってしまった」と、その変化を嘆く人もいるようです。

これらの変化の背景には、経営効率化のためのコスト削減や、運営のシステム化による人的裁量の減少などがあるのかもしれません。しかし、ゲストが対価として支払う金額が上昇している中で、ゲストが心で感じる「体験価値」が少しずつ削がれているとすれば、それは深刻な問題です。物理的なアトラクションだけでなく、こうしたソフト面での変化も、ゲストの心が静かに離れていく一因となっている可能性があります。

3-5. 理由⑤:猛暑や円安など抗えない社会・経済情勢の影響

個々の企業の努力だけではどうにもならない、より大きな社会や経済のうねりも、ディズニーリゾートの運営に影を落としています。その最たるものが、近年の異常とも言える記録的な猛暑です。屋外での長時間の滞在が基本となるテーマパークにとって、ゲストの健康を脅かすほどの酷暑は、ビジネスの根幹を揺るがす深刻な問題です。実際にオリエンタルランドの決算資料にも「猛暑による入場者数減」との記載があり、気候変動が無視できない経営リスクとなっていることが明確に示されています。

また、歴史的な水準で続く円安も、複雑な影響を及ぼしています。円安は、海外からの観光客にとっては日本での旅行を割安にするため、インバウンド需要を押し上げる効果があります。一見するとディズニーには追い風のように思えますが、その内実は単純ではありません。ディズニーの来園者の大半は、依然として日帰り可能な首都圏在住者です。彼らにとって、円安で海外旅行を諦めた場合の代替旅行先は、京都や大阪、北海道といった国内の遠隔地になりがちで、必ずしも日帰り圏内のディズニーが選ばれるとは限らないのです。

このように、気候変動や為替の動向といった、一つの企業ではコントロール不可能なマクロな社会・経済情勢の変化も、人々のレジャーに対する考え方や行動に影響を与え、「ディズニー離れ」という空気を間接的に醸成する一因となっているのです。

4. ディズニー離れは「若者離れ」が原因?年齢層データから見る実態

「ディズニー離れ」という大きなテーマを議論する上で、避けては通れないのが「若者離れ」という、より具体的で深刻な問題です。価格の変動に敏感で、かつ多様なエンターテインメントに日常的に触れている若者層が、本当にディズニーから離れてしまっているのではないか。この指摘は根強く、ディズニーの未来を占う上でも極めて重要な論点です。ここでは、公表されている実際の来園者データをもとに、その実態を冷徹に検証します。

4-1. 顕著な若年層の来園比率の低下という事実

オリエンタルランドが投資家向けに公表しているファクトブックには、来園者の年齢構成における明確な、そして少しショッキングな変化が現れています。そのデータを比較すると、構造的な変化が一目瞭然となります。

| 年齢層 | コロナ禍前 (2018年度) | コロナ禍後 (2023年度) | ポイント増減 |

|---|---|---|---|

| 18歳~39歳(若年・中年層) | 50.7% | 40.0% | -10.7pt |

| 40歳以上(中高年層) | 21.2% | 33.2% | +12.0pt |

この表が示す通り、パークのメイン客層であった18歳から39歳の比率は、コロナ禍前と比較して実に10ポイント以上も激減しています。その一方で、40歳以上の層が12ポイントも増加しており、来園者の高年齢化が誰の目にも明らかに進んでいることがわかります。

この客観的なデータは、「若者離れ」がもはや単なる印象論や憶測ではなく、数字として明確に表れている動かぬ事実であることを示しています。価格高騰により、可処分所得が比較的少ない学生や若手社会人たちが、ディズニー訪問を躊躇せざるを得なくなっている。その厳しい現実が、この数字の裏には透けて見えます。

4-2. Z世代の価値観とディズニーの距離感が生むミスマッチ

若者離れの背景には、前述した経済的な理由だけではなく、Z世代と呼ばれる現代の若者たちが持つ特有の価値観の変化も、深く影響していると考えられます。彼らの消費行動を理解する上で重要なキーワードが、「コストパフォーマンス(コスパ)」と「タイムパフォーマンス(タイパ)」です。

1万円近い、あるいはそれ以上のチケットを支払い、ようやく入園しても、人気アトラクションに乗るためには炎天下で数時間待ち、食事をするにも長い列に並び、さらにアプリでの複雑な操作が求められる…こうしたディズニーの現状は、彼らのシビアな価値観からすると、「コスパもタイパも著しく悪い」と判断されてしまう可能性があります。

また、SNSが生活インフラとなっている彼らにとって、エンターテインメントの選択肢は、もはや無限と言っていいほど広がっています。スマートフォン一つあれば、より安価で、より手軽に、そしてよりパーソナルな満足感を得られる「推し活」などに時間やお金を費やす若者が増える中で、巨大で画一的な体験を提供しがちなディズニーが、相対的に魅力に欠ける存在、つまり「自分ごと化」しにくい存在に映ってしまっているのかもしれません。この価値観のミスマッチは、ディズニーが今後向き合わなければならない、根深い課題と言えるでしょう。

5. ディズニー離れは入場料・年パス廃止・サービス低下が原因なのか?

これまで見てきたように、ディズニー離れという現象の背景には複数の要因が複雑に絡み合っています。しかし、ゲストが最も直接的に、そして最も敏感にその変化を感じ取るのが、「お金」と「サービス」の問題であることは間違いありません。ここでは、入場料、年間パスポート、そしてサービスの質という、ゲストの体験に直結する3つの側面に焦点を当て、その影響をさらに深く、ゲストの心理に寄り添いながら掘り下げていきます。

5-1. 入場料の値上げがもたらした「選別」とファンの分断

繰り返しになりますが、入場料の劇的な値上げは、ディズニー離れの議論において最も直接的で強力な要因です。しかし、オリエンタルランドの経営的な視点から見れば、これは単なる収益増を目的とした値上げではなく、「顧客の選別」という、極めて戦略的な意味合いを持っていると分析できます。

高い価格を支払ってでも、それでもなお来園したいと考える、エンゲージメントが非常に高いファンや、経済的に余裕のある層にターゲットを明確に絞り込む。それによって、一人当たりの客単価を劇的に引き上げ、同時にパーク内の物理的な混雑を緩和するという、一石二鳥の狙いです。そして、この戦略は経営指標の上では見事に成功しており、過去最高の売上という輝かしい結果に繋がっています。

しかし、この冷徹なまでの「選別」は、かつてディズニーが大切にしてきたはずの「誰もが平等に楽しめる夢の国」という、かけがえのないパブリックイメージを少しずつ、しかし確実に変容させています。一部の長年のファンからは「これでは、お金のない者は来るなと言われているようなものだ」といった、深い寂しさや、やり場のない反発の声も上がっています。この戦略が、ファン層の間に見えない分断を生み出し、長期的なブランドイメージにどのような影響を与えるのか、慎重に見極める必要があります。

5-2. 年間パスポート廃止の衝撃とファンの深い喪失感

パークを心の底から愛し、季節の移ろいを感じるために、あるいは仕事帰りの短い時間でもその空気に触れるために、頻繁に足を運んでいたヘビーユーザーたち。彼らにとって、年間パスポート(年パス)の事実上の廃止は、単なる制度の変更ではなく、生活の一部を、そしてアイデンティティの一部を奪われるほどの大きな衝撃でした。

運営側には、年パスユーザーによる週末の混雑の常態化や、ショーやパレードの過度な場所取り問題、そして彼らの客単価が一般ゲストに比べて低いといった、運営上の課題を解決したいという切実な狙いがあったと推測されます。しかし、その合理的な判断の結果として、最もディズニーというブランドを無償の愛で支え、その魅力を口コミで広めてきた最も忠実なコアファン層の一部を、切り捨てるかのような形になってしまったことは否めません。

「年パスがあったからこそ、雨の日の美術館のように、ふらっと立ち寄って一つのアトラクションだけを楽しんで帰る、という贅沢な時間の使い方ができた」「新しいグッズのチェックや、キャストさんとの会話だけを楽しみに通っていた」といった声は、彼らがディズニーに画一的なアトラクション利用以上の価値を見出していたことを物語っています。年パスの廃止がもたらした、この深い喪失感を埋めることは、容易ではないでしょう。

5-3. 体験価値の低下?サービスの質への根強い疑問符

ゲストが支払う対価が、かつてないほど上昇している一方で、提供されるサービスの質がそれに全く追いついていない、むしろ低下しているのではないか。この指摘は、ディズニーのブランド価値の根幹を揺るがしかねない、非常に深刻な問題です。ネット上のコミュニティやSNSでは、具体的なエピソードを伴った、以下のような声が散見されます。

- キャストの対応の変化: 以前は、困っていると察して自ら声をかけてくれたり、誕生日シールに気づいて特別な言葉をかけてくれたりといった、マニュアルを超えた魔法のような対応が随所にあった。しかし最近では、質問してもスマートフォンでアプリの操作を促されるだけなど、効率重視の機械的な接客が増えたと感じる。

- エンターテインメントの質の変化: 豪華なフロートと大勢のダンサーが織りなす壮大なパレードや、ライブ感あふれる季節ごとのショーが、明らかに簡素化されたり、回数が減ったりしている。プロジェクションマッピングなどの技術は進化しているが、人の温かみが感じられるコンテンツが減り、特別感が薄れた。

- パーク内の雰囲気の悪化: 明らかな転売目的で大量の商品を買い占めるゲストや、自分たちの撮影のために通路を長時間占拠するグループなど、他のゲストへの配慮を欠いた行動が目立つようになった。それに対して、運営側の対策が後手に回っているように感じ、安心して過ごせる空間ではなくなった。

「これだけ高いお金を払っているのに、得られる体験の価値が見合っていない」と一人でも多くのゲストに感じさせてしまえば、その評判は瞬く間に広がり、リピート率は確実に低下していきます。目先の利益や効率性を追求するあまり、ディズニーが40年以上の歳月をかけて、無数の人々の努力で築き上げてきた「最高の体験」という、お金では買えないブランド価値を毀損してしまうこと。それこそが、今ディズニーが直面している最大のリスクなのかもしれません。

6. ディズニーの入場料の変動と今後の予測

現在の東京ディズニーリゾートの価格戦略、そして収益構造の核心となっているのが、「変動価格制」の導入です。このシステムは、現代のデータドリブンな経営において、需要と供給のバランスを最適化し、収益を最大化するための極めて重要な仕組みとなっています。ここでは、その詳細な仕組みと、今後の価格動向がどうなっていくのかについて、深く考察します。

6-1. 変動価格制とは?その仕組みをわかりやすく解説

変動価格制とは、その名の通り、パークを訪れる時期や曜日によってチケットの価格がダイナミックに変動する仕組みのことを指します。これは、ホテルの宿泊料金や航空券の価格が、シーズンや予約状況によって変わるのと同じ考え方に基づいています。一般的に、多くの人が訪れたいと考える週末や祝日、ゴールデンウィークやお盆、年末年始といった繁忙期には価格が高く設定されます。逆に、ゲストが比較的少ない平日のような閑散期には、価格が安く設定される傾向にあります。

2025年現在、東京ディズニーリゾートの1デーパスポート(大人)は、主に以下の6段階の価格設定がカレンダーに応じて適用されています。

- 10,900円(最も需要が高い特定日)

- 9,900円(主に土日祝や春休みなど)

- 9,400円(主に土曜日など)

- 8,900円(主に金曜日や一部の平日)

- 8,400円(多くの平日)

- 7,900円(最も需要が低い平日)

このシステムの最大の目的は、価格という経済的なインセンティブを利用して、ゲストの来園日を特定の日に集中させず、年間を通じて分散させることにあります。価格の安い平日に来園するゲストを増やすことで、パーク全体の混雑を平準化し、結果としてゲスト一人ひとりの満足度を高める、という運営側の狙いがあるのです。

6-2. 海外ディズニーとの比較分析:日本の価格は本当にまだ安いのか?

「日本のチケット価格は高騰しているが、世界的に見ればまだ安い」という言説を耳にすることがあります。確かに、物価や人件費が日本より高いアメリカのディズニーパークと比較すると、額面上の価格は日本のほうが低いのは事実です。

例えば、アメリカ・カリフォルニアのディズニーランド・リゾートでは、1デーパスポートの価格が最低でも96USドル(日本円で約15,000円)、需要の高い日には最大で194USドル(日本円で約30,000円)にも達します。この事実だけを切り取れば、「日本のディズニーはまだ良心的な価格設定だ」という見方をすることも、あながち間違いではないかもしれません。

しかし、この比較には大きな落とし穴があります。それは、各国の経済状況、特に平均所得水準や国民の物価感覚を無視している点です。日本の「失われた30年」とも呼ばれる長期的な経済停滞とデフレマインドを考慮すると、日本人にとっての「1万円」という価格が持つ心理的なインパクトは、継続的なインフレと賃金上昇を経験してきたアメリカ人が感じるそれとは、全く異次元の重みを持つのです。単純な為替レートでの価格比較だけでなく、その国の経済的なコンテクストに照らし合わせて考えなければ、ゲストが感じる本当の負担感を見誤ることになるでしょう。

7. 下着ディズニー炎上騒動などの影響は?

近年、スマートフォンの普及とSNSの浸透に伴い、ゲスト個人のパーク内での服装やマナーを巡る問題が、瞬く間に社会的な注目を集め、炎上するケースが増加しています。特に「下着ディズニー」と揶揄された、一部ゲストによる過度な露出ファッションは、大きな議論を巻き起こしました。こうした一連の騒動は、ディズニーリゾートのパブリックイメージにどのような影響を与えるのでしょうか。

7-1. SNSで拡散した過度な露出ファッションという社会問題

大きな問題となったのは、一部の若いゲストが、明らかに下着に近い、あるいは下着そのものに見えるような露出度の高い服装でパークを訪れ、その様子を撮影した写真を自らSNSに投稿した事案です。これらの投稿は、ハッシュタグなどを通じて瞬く間に拡散され、「ここは子供たちも大勢訪れる夢の国なのに、不適切すぎる」「TPOをわきまえるべきだ」「公序良俗に反する行為ではないか」といった、数多くの批判的なコメントが殺到する事態となりました。

同様の事案は、USJにおいても「下着ユニバ」として問題化しており、これはもはやディズニーだけの問題ではなく、日本のテーマパーク業界全体が向き合うべき、現代社会特有の課題となっています。運営会社であるオリエンタルランドもこの問題を重く見ており、公式サイトの「パークからのお願い」のページでは、「公序良俗に反する服装、他のゲストを不快にさせるおそれのある服装」は控えるよう、明確に呼びかけています。

7-2. パークのブランドイメージと客層への長期的な影響

こうした個別の炎上騒動が、直ちにパークの入場者数を統計的に有意なレベルで減少させることは、おそらく考えにくいでしょう。しかし、このような出来事が繰り返し報道され、人々の記憶に蓄積されていくことは、長期的にはディズニーリゾートが築き上げてきたブランドイメージを、少しずつ、しかし確実に損なっていくリスクをはらんでいます。

ディズニーリゾートは、その開業以来、40年以上にわたって「子供からお年寄りまで、誰もが安心して楽しめる、クリーンで健全な場所」という、極めてポジティブなイメージを社会の中で確立してきました。もし、過度な露出ファッションや、他のゲストへの配慮を欠いたマナー違反が横行する場所である、というネガティブなイメージが定着してしまえば、この最も大切なブランド価値が毀損され、特に子供連れのファミリー層が、パークから足を遠ざけるようになる可能性があります。

運営側には、公式サイトでの呼びかけに留まらず、パークのエントランスでの声かけや巡回キャストによる注意喚起など、より毅然とした態度でルールを適用する姿勢が求められます。ゲスト一人ひとりの良識やモラルに過度に期待するだけでなく、パーク全体の秩序と、誰もが心地よく過ごせる「夢の国」の雰囲気を守るための、より積極的で具体的な対策が必要とされているのです。

8. ディズニー離れとポリコレの関係性は?

近年、グローバル企業としてのウォルト・ディズニー・カンパニーが制作する映画コンテンツにおいて、「ポリティカル・コレクトネス(Political Correctness、ポリコレ)」、すなわち人種、ジェンダー、文化などの多様性に深く配慮した表現が、極めて積極的に取り入れられています。この企業の姿勢が、一部の長年のファンの間で大きな議論を呼び、間接的に「ディズニー離れ」の一因となっているのではないか、という指摘がなされることがあります。

8-1. ディズニー映画のコンテンツ変化への複雑な賛否両論

その代表的な例として挙げられるのが、不朽の名作を基にした実写版『リトル・マーメイド』で、主人公アリエルに黒人女優が起用されたことや、同じく実写版『白雪姫』において、原作から大きくストーリーを改変する方針が示唆されたことなどです。これらのクリエイティブな判断に対し、物語の世界を現代の価値観に合わせてアップデートし、多様性を尊重するポジティブな動きであると高く評価する声がある一方で、幼い頃から親しんできた原作のイメージや世界観を大切にしたいと願うファンからは、「これは自分たちが愛した物語ではない」「物語に現代の思想を過剰に持ち込みすぎだ」といった、強い批判的な意見も上がっています。

ネット上のコメントでも、「最近のディズニー映画には、アナと雪の女王のように、世代を超えて社会現象になるほどの、心から楽しめるブームになった作品が思い浮かばない」という指摘が見られます。映画コンテンツは、パークで輝くアトラクションやキャラクターたちの、まさに命の源泉です。その源泉である物語の魅力が、もし多くの人々の心に響かなくなってしまえば、結果としてパークそのものへの関心や愛情が薄れてしまう可能性は否定できません。

8-2. ブランド全体への影響とパークへの波及という懸念

この問題は、単に個別の映画作品の評価に留まるものではなく、「ディズニー」という巨大なブランド全体へのイメージに、長期的に影響を及ぼす可能性があります。特に、何十年にもわたってディズニー作品に親しみ、その普遍的な物語に感動してきた世代にとっては、近年の急進的とも言える変化に、戸惑いや違和感、時には疎外感を覚えてしまうこともあるでしょう。

ただし、現時点において、このポリコレを巡る議論が、直接的に日本の東京ディズニーリゾートへの来場者数に大きな影響を与えていると断定するのは、やや早計であると考えられます。多くのゲストは、映画の背景にある思想的なテーマ性よりも、パークで得られる直接的な楽しさ、アトラクションのスリル、キャラクターとの触れ合いといった、五感で感じる体験そのものを重視していると推測されるからです。

とはいえ、ディズニーブランドの根幹をなす「素晴らしい物語」の力が、もし揺らいでしまうようなことがあれば、長期的にはパークの魅力にも影響が及ぶことは避けられないでしょう。今後、ディズニーが、時代を超えて愛される物語の普遍性と、現代社会が求める多様性への配慮という、時に難しい二つの要請を、どのようにバランスを取りながら両立させていくのか。その舵取りを、世界中のファンが注意深く見守っています。

9. ディズニー復権の可能性は?今後の対策を考察

ここまで様々な課題や懸念点を指摘してきたディズニーリゾートですが、その未来は決して暗いものではありません。むしろ、運営会社であるオリエンタルランドは、その強固な経営基盤と、世界でも比類なきブランド力を背景に、次なる成長フェーズに向けた壮大で大胆な戦略を着々と描いています。ここでは、ディズニーが再び全ての世代から圧倒的な支持を得て、その輝きを取り戻すための可能性と、今後考えられる具体的な対策について深く考察します。

9-1. 積極的な施設投資と新エリアがもたらす圧倒的な魅力

ディズニーリゾートが、他のどんなテーマパークとも一線を画し、「最強」であり続ける最大の理由は、その圧倒的な規模と継続的な投資力にあります。近年オープンし、世界中から注目を集める東京ディズニーシーの新エリア「ファンタジースプリングス」や、今後予定されている「スペース・マウンテン」とその周辺エリアの全面的な刷新計画など、常に未来を見据え、ゲストに新しい魅力を提供するための投資を惜しむことはありません。

こうした数千億円規模の大規模開発は、一度足が遠のいたゲストを再び呼び戻し、新たな顧客層を開拓する、極めて強力な起爆剤となります。特に「ファンタジースプリングス」は、『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』という、絶大な人気を誇る作品の世界観をかつてないスケールで再現しており、ディズニーシー全体の魅力を飛躍的に高めるものとして、計り知れないほどの期待が寄せられています。現状に決して満足せず、常に進化し続ける。この果敢な姿勢こそが、ゲストを飽きさせないディズニーの最大の強みなのです。

9-2. クルーズ船事業などパークの枠を超えた新たな挑戦

さらに注目すべきは、オリエンタルランドが、テーマパーク運営という既存の事業の枠組みを大胆に超えた、新たな領域への挑戦を開始している点です。その最も象徴的なプロジェクトが、日本のテーマパーク運営会社としては初となる「クルーズ船事業」への参入です。

この事業は、千葉県浦安市舞浜という物理的な土地の制約から解放され、かつ夏の猛暑や冬の寒さといった天候にも左右されにくい、安定した新たな収益の柱となる大きな可能性を秘めています。ディズニーが長年培ってきた強力な物語の力と、世界最高水準のホスピタリティを、動くホテルとも言える豪華なクルーズ船の上で展開することで、他のどのクルーズ会社にも決して真似のできない、ユニークで没入感の高い体験を提供できるでしょう。

こうした既存事業の枠に一切とらわれない大胆な挑戦は、オリエンタルランドの長期的な成長への強い意志を示しており、私たちに未来への大きな期待感を抱かせてくれます。

9-3. 「体験価値」と「収益性」の理想的なバランスこそが鍵

今後のディズニーリゾートにとって、最大の、そして最も難しい課題は、「ゲストに提供する最高の体験価値」と、「企業として追求すべき高い収益性」という、時に相反する二つの目標を、いかにして高い次元で両立させていくか、という点に尽きます。

価格戦略においては、現在の高価格帯を維持しつつも、例えば若者やファミリー層がよりアクセスしやすいような、平日限定の割引パスや、閑散期に特化した新たな料金プランの導入などが考えられます。また、パーク運営のシステム面では、スマートフォンの操作負担を極力軽減し、誰もがもっと直感的に、ストレスなくパークを楽しめるようなUI/UXの改善が急務と言えるでしょう。

そして、何よりも重要なのは、全てのサービスの根幹をなす「人」への投資です。キャストの採用と育成に改めて力を入れ、かつて誰もが称賛した、心温まる最高のホスピタリティを再びパークの隅々まで行き渡らせることが不可欠です。短期的には経営上の逆風が吹いていたとしても、ゲスト一人ひとりの満足度を地道に、そして着実に高めていくこと。それこそが、40年以上の歴史の中で築き上げられた、揺るぎない信頼とブランド価値を守る、唯一の道と言えるでしょう。

10. ディズニー離れに対するネット上の反応まとめ

「ディズニー離れ」に関する一連の議論は、X(旧Twitter)や各種オンライン掲示板といった、インターネット上で非常に活発に行われています。そこには、長年ディズニーを愛してきたがゆえの、愛情のこもった厳しい意見や、現状を冷静に分析する客観的な声など、匿名だからこそ語られる、様々なゲストのリアルな感情が渦巻いています。ここでは、その膨大な意見の中から、代表的なものをいくつかご紹介します。

10-1. 批判的な意見・根強い不満の声

やはり、ネット上で最も多く見られるのは、近年の価格高騰と、それに伴うサービスのシステム変更に対する、根強い不満の声です。

- 「かつて年間パスポートを持って毎日のように通っていたが、予約が必須になり、全てがスマホ頼りのパークに変貌してからは全く行かなくなった。小さな子供を連れている親にとって、今のシステムはあまりにも難易度が高すぎる。」

- 「高額なチケット代を払った上に、人気のアトラクションに乗るためには追加で課金が必要。観たいと思っていたショーは抽選に外れたら見ることすらできない。こんな状況では、昔のように『今日、仕事が早く終わったから少しだけ行こうか』なんて、フラッと気軽に遊びに行ける場所では完全になくなった。」

- 「明らかにキャストの質が落ちていると感じる。笑顔が少なく、対応も機械的。困っていても見て見ぬふりをされることもあった。ここは夢の国というより、ただただ混雑しているだけの遊園地になってしまった。」

- 「チケットの値段は青天井で上がる一方なのに、季節ごとのイベントは年々縮小され、パレードのダンサーも減り、以前のようなワクワク感がなくなった。効率化も大事かもしれないが、失ったものが大きすぎる。昔の温かいディズニーに戻ってほしい。」

10-2. 肯定的な意見・現状への一定の理解

一方で、現在の運営方針に対して一定の理解を示し、その中で新しい楽しみ方を見出しているゲストからの、肯定的な意見も存在します。

- 「昔は無料のファストパスを取るために、広いパーク内を子供の手を引いて走り回っていて、正直とても忙しかった。今はアプリでお金を払えば、時間を有効に、そして計画的に使えるので、子連れの身としてはむしろ楽になったと感じる。」

- 「意図的に入園者数が制限されているおかげで、コロナ前の殺人的な混雑が緩和され、昔より通路も歩きやすく、ゆっくりとパークの雰囲気を楽しめるようになったと思う。」

- 「一企業として経営を見れば、客単価を上げて利益を最大化するのは、資本主義社会において当然のこと。その価格に見合う価値がないと思う人は、来なければいいだけの話ではないか。」

10-3. より構造的な問題を指摘する冷静な声

個人の感想や不満に留まらず、より広い社会的な視点から、この問題を冷静に分析しようとする意見も見られます。

- 「若者のディズニー離れが叫ばれているが、それは彼らの嗜好が変化したというよりも、日本の経済が30年間も停滞し、若者がレジャーに自由に使えるお金を持っていないことが、根本的な原因なのではないか。これはディズニーだけの問題ではない。」

- 「かつて、ほとんどの人がディズニー映画を観て育ち、キャラクターや物語への共通の思い出があった。しかし今はコンテンツが多様化し、ディズニーとゲストを繋ぐ『共通言語』が薄れてきているのかもしれない。新しい世代の心に、本当に響くコンテンツを生み出せていないのでは。」

これらの多様性に富んだ意見は、「ディズニー離れ」という現象が、決して白か黒かで割り切れるような、一筋縄ではいかない多面的な問題であることを、私たちに教えてくれます。運営会社であるオリエンタルランドは、こうしたゲスト一人ひとりの生の声に真摯に耳を傾け、今後のパーク運営に謙虚に活かしていくことが、今、強く求められています。

まとめ:ディズニー離れの噂は「大きな変化への戸惑い」の表れ

本記事では、2025年現在の日本で囁かれる「ディズニー離れ」という噂の真相について、信頼できるデータ、価格やサービスの変遷、競合の動向、そして社会情勢といった、あらゆる角度から徹底的に調査・分析を行ってきました。

その結果見えてきた結論として、「ディズニー離れ」という言葉は、必ずしもパークの入場者数が激減しているという事実を直接的に示すものではなく、むしろ東京ディズニーリゾートという巨大な存在が、時代の要請の中で大きな変革期を迎え、その急激な変化に多くの人々が戸惑いや寂しさを感じている現状を、的確に映し出すキーワードであると言えるでしょう。

【本記事の総括ポイント】

- 噂の真偽について: 入園者数自体は、体験価値向上のために戦略的に抑制されており、一方で売上高は客単価の上昇により過去最高を記録しています。「経営的な離れ」は起きていませんが、若年層の来園比率が明確に低下するなど、「構造的な離れ」の兆候ははっきりと見られます。

- 離れの最大の理由: やはり、チケット価格の継続的な高騰と、それに伴う「誰もが気軽に行ける場所」から「特別な高級レジャー」へのイメージ変化が、あらゆる問題の根幹にあると考えられます。

- 離れを加速させる複合的な要因: 全てがスマートフォン頼りとなる複雑なシステム、サービスの質への疑問、競合であるUSJの魅力向上などが複雑に絡み合い、ゲストの心の中にあったディズニーとの心理的な距離を、少しずつ広げています。

- ディズニーの今後の展望: 世界でも類を見ない強力な投資力とブランド力を背景に、新エリア開発やクルーズ船事業といった新たな挑戦で、未来の成長を目指しています。ただし、その長期的な成功のためには、「ゲストが感じる体験価値」と「企業としての収益性」という、二つの命題を高い次元でバランスさせることが、絶対的な条件となります。

短期的には、記録的な猛暑や、強力な競合の台頭といった厳しい逆風にさらされることもあるでしょう。しかし、現状に甘んじることなく、常に未来を見据えて進化を止めないその姿勢は、日本のテーマパーク業界における理想形であり、今後もリーダーであり続けることは間違いありません。長期的な視点で見れば、オリエンタルランドの「最強」の座は、当面揺るぎないものと考えられます。

かつて私たちが愛した「夢の国」は、今まさに、新しい時代に合わせた形へと、その姿を大きく変えようとしています。その変化の過程で必然的に生じる痛みや、過去への郷愁にも似た戸惑いが、「ディズニー離れ」という、少し切ない言葉で表現されているのかもしれません。そして、私たちゲストもまた、この大きな変化と真摯に向き合い、新しい時代のディズニーリゾートとの、新しい付き合い方を見つけていく必要に迫られているのでしょう。

-

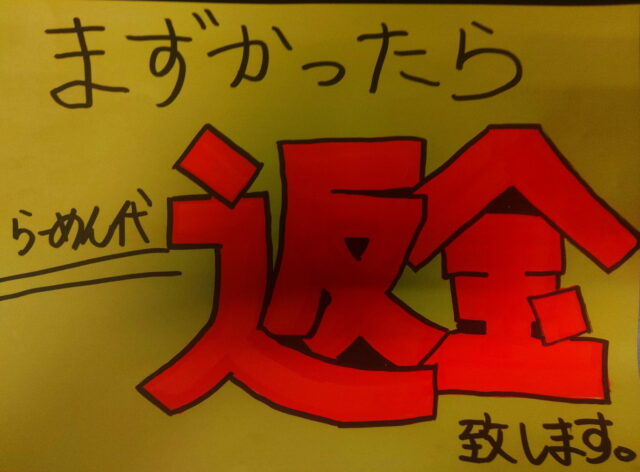

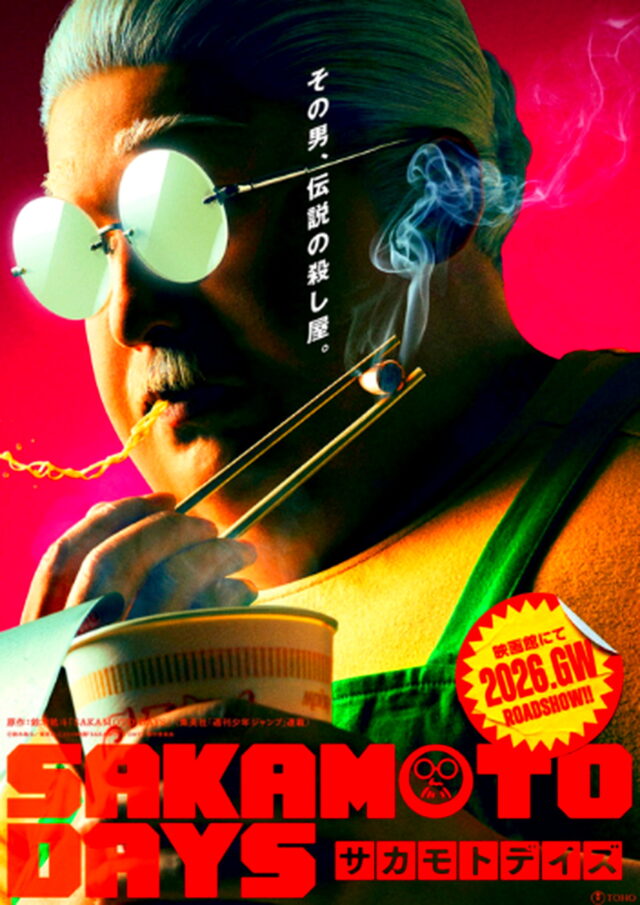

豚ラーメン蕨本店の店主は誰で何者?顔写真は特定?暴言・返金拒否・コバエ混入・中国人バイト給料未払い大炎上まとめ

-

さらば青春の光・東ブクロのAV女優の元カノは誰?芸能人・元アイドルは何者?名前から顔写真まで特定まとめ