2025年9月、日本の次期リーダーを決める自民党総裁選挙が白熱する中、永田町全体を揺るがす衝撃的な疑惑が浮上しました。改革の旗手として、そして次世代のリーダーとして圧倒的な知名度と期待を集めていた小泉進次郎農林水産大臣。そのクリーンなイメージとは裏腹に、彼の陣営がインターネット上の動画配信サービスで組織的な世論操作、すなわちステルスマーケティング(ステマ)を画策していたと『週刊文春』が報じたのです。

この報道で中心人物として名指しされたのが、小泉氏の腹心であり、陣営の広報戦略を統括する牧島かれん元デジタル大臣でした。彼女の事務所から陣営関係者に向けて送信されたとされる「極秘指令メール」には、視聴者を装い小泉氏を称賛するための具体的なコメント文例が24種類も列挙されていたといいます。一体、そのメールにはどのような言葉が並んでいたのでしょうか。そして、この前代未聞の指示を事実上認めた小林史明衆議院議員とは、どのような人物なのでしょうか。

この記事では、政界に激震を走らせた「ステマ指示」疑惑の全貌を、どこよりも深く、そして多角的に掘り下げていきます。単なる事実の羅列に留まらず、事件の背景、関係者の人物像、そして多くの国民が抱くであろう「法的な問題」や「政治倫理」に至るまで、現在判明している全ての情報を網羅し、独自の視点で徹底的に分析・解説します。

- 1. 1. 小泉進次郎陣営のステマ疑惑とは?週刊文春が報じた事件の深層

- 2. 2. ステマ指示メールの衝撃的な内容とは?用意された24個の例文を徹底分析

- 3. 3. 小泉陣営はステマ行為を認めたのか?小林史明議員の会見が意味するもの

- 4. 4. このステマ行為は違法なのか?景品表示法から党内ルールまで法的問題を徹底解説

- 5. 5. 指示メールの張本人、牧島かれんとは誰で何者?その華麗なる経歴と小泉家との宿縁

- 6. 6. 会見の矢面に立った小林史明とは誰で何者?経歴から統一教会との噂まで

- 7. 7. 選対発足式に出席した石田健とは誰?小泉進次郎との関係性の真相

- 8. 8. 小泉進次郎のステマ報道に対するネット上の反応の嵐

- 9. 9. まとめ:小泉進次郎ステマ疑惑が浮き彫りにした核心と今後の課題

1. 小泉進次郎陣営のステマ疑惑とは?週刊文春が報じた事件の深層

今回の疑惑が白日の下に晒されたのは、2025年9月24日水曜日の昼12時に配信された「週刊文春 電子版」の記事でした。自民党の未来を、ひいては日本の未来を左右する総裁選の真っ只中、最もクリーンなイメージが求められるはずの有力候補の陣営が、水面下で世論を操作しようと動いていたという事実は、多くの国民に衝撃と失望を与えました。ここでは、事件発覚の経緯から、その手口の巧妙さ、そして背景にある陣営の狙いまで、事件の核心に迫ります。

1-1. 盤石に見えた陣営の裏側で起きていた「卑劣ステマ」疑惑

2025年9月22日に自民党総裁選が告示されると、小泉進次郎氏は他候補を圧倒する存在感を見せつけました。出陣式には代理出席を含め92名もの国会議員が集結し、昨年の総裁選で獲得した75票を大きく上回る支持固めに成功。さらに、日本テレビが自民党員・党友を対象に行った世論調査でも32%の支持率でトップに立つなど、その勢いは盤石であるかのように見えました。

しかし、その華々しい表舞台の裏側で、陣営のイメージとは全く相容れない計画が秘密裏に進行していたのです。週刊文春は、小泉陣営が「ニコニコ動画」で生配信される総裁選の討論会などをターゲットに、組織的に称賛コメントを投稿するよう指示していた動かぬ証拠、すなわち「指示メール」そのものを入手したと報じました。広告であることを隠しながら、あたかも一般の支持者の声であるかのように見せかけて宣伝活動を行うこの手法は、まさに「ステルスマーケティング」そのものです。政治の世界においてこのような行為が明らかになったことは、選挙の公正性という民主主義の根幹を揺るがす深刻な事態だと言えるでしょう。

1-2. なぜステマ行為に及んだのか?メールが物語る陣営の焦りと狙い

週刊文春が入手したとされるメールには、この情報操作作戦の目的が驚くほど率直に記されていました。「ネガティブコメント一色になると、ポジティブに思っている人が、コメントを書き込みづらくなりネガティブで埋もれてしまいますので(中略)ぜひ書き込める方は、ポジティブなご意見を【早い段階から】コメント頂けると幸いです!」という一文は、陣営の巧みな計算と、同時に隠された焦りを浮き彫りにしています。

この文章から読み取れるのは、単に「応援コメントを増やそう」という単純な発想ではありません。これは、心理学でいう「サイレントマジョリティ(物言わぬ多数派)」現象を逆手に取った、高度な世論誘導戦術です。ネット空間、特にリアルタイム性の高いコメント欄では、最初に形成された「空気」がその後の全体の流れを決定づけてしまうことが少なくありません。陣営は、番組開始直後という「早い段階」から意図的に称賛コメントを投下し続けることで、コメント欄全体を「小泉支持」のムード一色に染め上げようとしました。そうすることで、批判的な意見を持つユーザーを心理的に萎縮させ、声を上げにくい状況を作り出す。そして、まだ態度を決めていない浮動層の視聴者に対し、「こんなに支持されているのなら、きっと素晴らしい候補者に違いない」という印象を刷り込む。これが、陣営の描いたシナリオだったと考えられます。

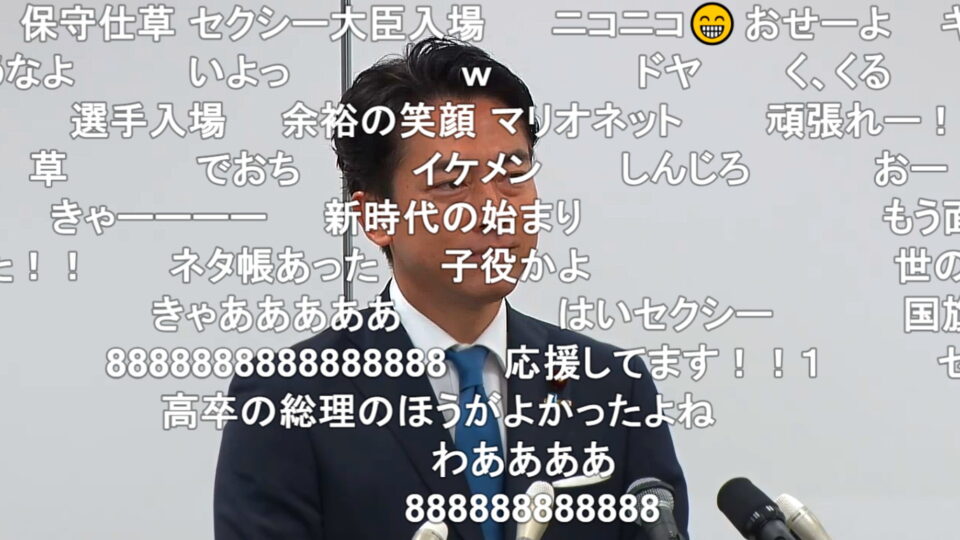

1-3. 舞台となった「ニコニコ動画」の特性とその戦略的価値

陣営が作戦の主戦場として「ニコニコ動画」を選んだことにも、明確な戦略的意図が見え隠れします。ニコニコ動画最大の特徴は、視聴者が投稿したコメントが動画画面上を右から左へと流れていく独自のインターフェースです。これにより、視聴者は孤独に映像を見るのではなく、まるでスタジアムで他の観客と一緒に観戦しているかのような一体感や臨場感を味わうことができます。

この「コメントの可視化」と「共有体験」こそが、今回の作戦にとって極めて好都合でした。大量の称賛コメントが画面を埋め尽くせば、それは単なるテキストではなく、一つの巨大な「世論のうねり」として視聴者の目に映ります。YouTubeのコメント欄のように下にスクロールしなければ見えない形式とは異なり、強制的に視界に入ってくるコメントは、視聴者の心理に無意識レベルで働きかける力が強いのです。政治討論会などを熱心に視聴するユーザー層が多いというプラットフォームの特性も相まって、ニコニコ動画は、費用対効果の高い世論操作の舞台として選ばれたのでしょう。

2. ステマ指示メールの衝撃的な内容とは?用意された24個の例文を徹底分析

週刊文春の報道が社会に与えた衝撃の大きさは、単に「やらせコメントの要請があった」という事実だけに留まりません。その指示が、恐るべきほどに具体的かつ計算高く、さらにはライバル候補を貶めるような悪質な内容まで含んでいたことに、多くの人々が言葉を失いました。ここでは、そのメールの核心部分である24パターンの「コメント例」を多角的に分析し、そこに込められた陣営の狡猾な狙いを白日の下に晒します。

2-1. 送信者は「牧島かれん事務所」- 組織の中枢から発せられた極秘指令

この極秘指令メールの送信元が、小泉陣営の「総務・広報班」を率いる「牧島かれん事務所」であったという事実は、この問題の根深さを象徴しています。これは、現場の一スタッフが功を焦って独断で行った「暴走」などでは断じてありません。陣営の広報戦略を司る中枢、いわば作戦司令室から正式に発せられた「組織命令」であった可能性が極めて高いことを示唆しています。

後述するように、牧島氏は単なる議員仲間ではなく、父親の代から小泉家に仕えてきた腹心中の腹心です。そのような人物の事務所が関与している以上、この作戦が陣営のトップレベルで共有され、承認されていたと考えるのが自然な流れでしょう。この一点だけでも、小泉陣営全体のコンプライアンス意識と政治倫理が根本から問われる事態だと言えます。

2-2. 緻密に分類された称賛コメントの数々-「総裁まちがいなし」の演出術

メールに記載されていたとされる24パターンの「コメント例」は、決して思いつきで書かれたものではなく、目的別に緻密に分類・設計されたプロの仕事でした。これらを分析すると、大きく分けて3つのカテゴリーに分類できます。

- 【雰囲気醸成型】単純な期待感と熱狂を煽る言葉

- ようやく真打ち登場!

- 総裁まちがいなし

これらは、番組開始直後に投稿することで、コメント欄の初期の「空気」を支配するためのものです。「待ってました!」という熱狂的な雰囲気を演出し、他の視聴者をその流れに引き込むことを目的としています。

- 【イメージ向上型】人間的成長や魅力をアピールする言葉

- 去年より渋みが増したか

- 泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね

これらは、単なる人気だけでなく、政治家としての深みや成長を印象付けるためのコメントです。「若さ」という強みだけでなく、「経験」を積んだ安定感もアピールすることで、幅広い層からの支持を獲得しようという狙いが透けて見えます。

- 【実績PR型】具体的なエピソードでリーダーシップを刷り込む言葉

- あの石破さんを説得できたのスゴい

- 谷垣総理ママみたいに「みんなでやろうぜ!」

党内の重鎮である石破茂氏や谷垣禎一氏の名前を出すことで、彼の調整能力や党内融和を象徴するリーダーとしての資質を具体的にアピールする、最も戦略的なコメントと言えるでしょう。「専門家の知恵を借りて作った」とメールに記載があった通り、これらは世論の動向を計算し尽くした、巧妙なPR戦略の一環だったのです。

2-3. 他候補への悪質な誹謗中傷-「ビジネスエセ保守に負けるな」の真意

この例文集の中で、最もその品性を疑われるのが、ライバル候補へのネガティブキャンペーンを意図したコメントです。特に以下の2つは、単なる批判の域を超え、人格攻撃とも受け取れる悪質なものでした。

- ビジネスエセ保守に負けるな

- やっぱり仲間がいないと政策は進まないよ

自民党総裁選において、「保守」という理念は極めて重要な意味を持ちます。その中で、最大のライバルと目される高市早苗氏を念頭に「ビジネスエセ保守」、つまり「金や地位のために保守のふりをしている偽物だ」と断じることは、彼女の政治家としてのアイデンティティそのものを否定するに等しい、極めて侮辱的な行為です。これは正当な政策論争ではなく、単なるレッテル貼りに他なりません。

さらに、「仲間がいない」というコメントは、政策実現能力に疑問を投げかける形をとりながら、実際には個人を孤立しているかのように揶揄するものです。政策で正々堂々と勝負するのではなく、こうした卑劣な手段で相手の足を引っ張ろうとしたとすれば、その姿勢は次期総理を目指す者のものとは到底言えません。この一点だけでも、陣営の倫理観は地に落ちたと言えるでしょう。

3. 小泉陣営はステマ行為を認めたのか?小林史明議員の会見が意味するもの

週刊文春による爆弾投下から一夜明けた2025年9月25日、国民の視線は一斉に小泉陣営の公式な反応に注がれました。疑惑を真っ向から否定するのか、それとも非を認めて謝罪するのか。その重責を担い、記者団の前に姿を現したのは、陣営で事務局長代理の要職にある小林史明衆議院議員でした。彼の口から発せられた言葉は、事実上、疑惑を認めるという衝撃的な内容だったのです。

3-1. 国会内での囲み取材-小林史明氏による「事実関係のおおむね是認」

小林史明氏は国会の廊下で記者団に囲まれると、落ち着いた表情ながらも、言葉を選びながら質問に答え始めました。共同通信社をはじめとする複数のメディアが報じたところによると、小林氏は週刊文春の記事内容について「事実関係をおおむね認めた」と述べました。この発言は、永田町に衝撃を持って受け止められました。

「おおむね認める」という表現は、細かな部分で事実と異なる点はあるかもしれないが、核心部分、すなわち「牧島かれん事務所から陣営関係者に対し、称賛コメントの投稿を要請するメールが送られていた」という大筋のストーリーは事実であると認めたことを意味します。有力候補の陣営が、選挙期間中に組織的な情報操作を行っていたという異常事態を、自ら公式に認めた瞬間でした。これにより、単なる「疑惑」は、動かしがたい「事実」へとその性格を変えたのです。

3-2. 高市氏への中傷意図は否定-しかし説得力を欠いた苦しい弁明

一方で、小林氏は最も問題視されている「ビジネスエセ保守」といった誹謗中傷的な表現については、苦しい弁明に終始しました。記者団から、これらの表現が高市早苗氏を標的にしたものではないかと問われると、「(総裁選候補で保守派の)高市早苗前経済安全保障担当相を批判したという意味では全くないと牧島氏も言っている」と述べ、あくまで特定の個人を攻撃する意図はなかったと強調しました。

しかし、この説明を額面通りに受け止めるメディア関係者や国民はほとんどいませんでした。総裁選という政治的な文脈の中で、保守派の代表格である高市氏を前にして「エセ保守」という言葉を使えば、それが誰を指すかは自明の理です。この弁明は、火に油を注ぐ結果となり、「非は認めるが、悪意はなかった」という典型的な言い逃れだと受け取られ、さらなる批判を招くことになりました。小林氏は続けて「陣営としてルールを守ってやっていく方針を共有している」と述べましたが、その言葉は空虚に響きました。

4. このステマ行為は違法なのか?景品表示法から党内ルールまで法的問題を徹底解説

「やらせ」「サクラ」「ステマ」。これらの言葉から多くの人が連想するのは、「それって法律違反じゃないの?」という素朴な疑問でしょう。特に、国のリーダーを決める選挙プロセスにおいて、このような不正が許されて良いはずがありません。ここでは、今回の小泉陣営の行為が、どのような法律やルールに抵触する可能性があるのか、複数の角度から専門的に、そして分かりやすく解説していきます。

4-1. 2023年10月から厳格化された「ステマ規制」-景品表示法の適用範囲

まず最初に検討すべきは、近年、社会問題化したことを受けて厳格化された景品表示法における「ステルスマーケティング規制」です。この規制は2023年10月1日に施行され、事業者が広告であることを消費者に隠して商品やサービスの宣伝を行うことを、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する「不当表示」として明確に禁止しました。

しかし、結論から言えば、今回のケースを景品表示法違反で摘発することは困難です。なぜなら、この法律の目的はあくまで「商品または役務の取引」、つまりビジネスにおける消費者の保護にあるからです。政治家の選挙活動や、党の代表を選ぶ総裁選のような政治活動は、この「取引」には該当しないと解釈されています。実際に、法律を所管する消費者庁も、制度設計の段階で「世論操作」のような政治的なメッセージングは規制の対象外であるという整理をしています。したがって、景表法という物差しでこの問題を裁くことはできない、というのが法的な現実です。

4-2. 最も抵触の可能性が高い自民党の内部ルール「総裁公選規程」

法的な違法性が問えないからといって、この行為が許されるわけではありません。次に問題となるのが、自民党が自らの選挙を律するために定めた内部ルール、「総裁公選規程」です。この規程の第12条には、選挙の公正さを保つための極めて重要な条文が存在します。

〈何人も、選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為を行ってはならない〉

今回の組織的なやらせコメント指示は、まさにこの条文が禁じる「選挙の清潔、明朗及び公正を害する行為」の典型例と言えるでしょう。有権者である党員や国民の判断材料となるべき公開討論の場で、偽りの世論を演出し、対立候補を貶める。これは、公正であるべき選挙の土台そのものを内側から破壊する行為に他なりません。今後、党の総裁選挙管理委員会がこの規定に基づき、小泉陣営に対して何らかの調査や処分を行うかどうかが、大きな焦点となります。

4-3. 罪状や刑事罰の対象になる可能性は?-問われるべきは政治倫理

では、最終的にこの行為によって誰かが逮捕されたり、刑事罰を科されたりする「罪状」はあるのでしょうか。前述の通り、景品表示法での立件は困難です。また、国会議員選挙や地方選挙に適用される「公職選挙法」には、インターネットを利用した選挙運動に関する厳しい規定がありますが、これはあくまで党の内部選挙である総裁選には適用されません。

そのため、現行法のもとで、この行為自体が直接的な刑事罰の対象となる可能性は極めて低いと言えます。しかし、忘れてはならないのは、法律は社会の最低限のルールに過ぎないということです。法に触れなければ何をやっても良いというわけではありません。この問題の本質は、法的な違法性の有無ではなく、国民の負託を受けて国を率いるリーダーを目指す者が、民主主義の根幹である公正な議論を歪めようとしたという、深刻な政治倫理の問題なのです。

5. 指示メールの張本人、牧島かれんとは誰で何者?その華麗なる経歴と小泉家との宿縁

このステマ疑惑の渦中の人物として、その名が一躍全国に知れ渡った牧島かれん氏。岸田内閣では初代デジタル大臣を務めたほどの人物が、なぜこのような危うい作戦の実行者となったのでしょうか。彼女の輝かしいキャリアと、それを支えてきた小泉家との世代を超えた深い繋がりを紐解くことで、今回の行動の背景にある複雑な力学が見えてきます。

5-1. 牧島かれんの輝かしい学歴と政治家としての経歴

牧島かれん氏は、1976年11月1日に神奈川県横須賀市で生まれました。その歩んできた道は、まさにエリートそのものです。

| 年代 | 経歴 |

|---|---|

| – | 名門私立である横浜雙葉小学校・中学校・高等学校を卒業 |

| – | 国際基督教大学(ICU)教養学部社会科学科を卒業 |

| 2001年 | 米国ジョージ・ワシントン大学大学院にて政治マネジメントの修士号を取得 |

| 2008年 | 国際基督教大学大学院にて博士(学術)号を取得した政治学者でもある |

| 2012年 | 第46回衆議院議員総選挙で神奈川17区から出馬し、初当選を果たす |

| 2021年 | 第1次岸田内閣でデジタル大臣、規制改革担当大臣として初入閣 |

特筆すべきは、単に政治家であるだけでなく、博士号を持つ政治学者としてのバックグラウンドです。アメリカの大学院で政治コミュニケーションを学び、その制度化について研究してきた彼女が、今回、ネット上のコミュニケーションを操作しようとしたとされるのは、皮肉な巡り合わせと言えるかもしれません。2012年に国政に進出してからは、5回の当選を重ね、党内でも着実にキャリアを積み上げてきました。特に、初代デジタル大臣への抜擢は、彼女への期待の大きさを物語っています。

5-2. 父の代から続く小泉家との世代を超えた深い関係

牧島氏のキャリアを語る上で欠かせないのが、小泉家との特別な関係です。彼女の父親である故・牧島功氏は、元神奈川県議会議員として地盤を築いた有力な政治家でしたが、それ以前は小泉進次郎氏の祖父・小泉純也氏、そして父・小泉純一郎元総理の二代にわたって秘書として仕えた人物でした。これは単なる政治的な繋がりを超えた、親子二代にわたる主従関係にも似た、極めて強固な絆と言えるでしょう。

進次郎氏にとって、牧島氏は物心ついた頃から知る、信頼できる姉のような存在であったはずです。政治家を志した際も、良き相談相手であり、最も信頼する同志の一人であったことは想像に難くありません。だからこそ、自らの政治生命を賭けた今回の総裁選で、「総務・広報」という陣営の心臓部を託したのです。しかし、その強すぎる忠誠心が、結果として公正であるべき選挙を歪める「行き過ぎた行為」へと繋がってしまったのだとすれば、それはあまりにも悲しい結末です。

5-3. 牧島かれんのプライベート-結婚、子供、夫、そして家族構成

これほどの華麗な経歴を誇る牧島氏ですが、その私生活、特に家族については多くがベールに包まれています。公にされているプロフィールや公式サイト、本人のSNSなどを調査しても、結婚しているのか、夫や子供がいるのかといった家族構成に関する情報は一切見当たりませんでした。そのキャリアからは、プライベートを犠牲にしてでも政治活動に全霊を捧げてきた、というストイックな人物像が浮かび上がってきます。

父親が地元・神奈川の有力政治家であったことから、幼少期から政治が日常にある特殊な環境で育ったことは間違いありません。大学で政治学を志し、自らもその道を選んだのは、彼女にとってごく自然な宿命だったのかもしれません。その生い立ちが育んだ小泉家への忠誠心と、目的達成のためには手段を厭わないという姿勢が、今回の行動の根底にあるのではないか、という見方もできるでしょう。

6. 会見の矢面に立った小林史明とは誰で何者?経歴から統一教会との噂まで

疑惑を「おおむね認める」という、極めて困難な役回りを一身に引き受けた小林史明衆議院議員。彼もまた、牧島氏と同様に自民党のデジタル政策を牽引する次世代のエースとして、その将来を嘱望されてきた人物です。一体どのような経歴を持ち、なぜ彼が陣営の代表として説明責任を果たすことになったのでしょうか。

6-1. 小林史明のユニークな経歴-NTTドコモから政界への転身

小林史明氏は1983年4月8日、富山県高岡市で生まれました。彼の祖父は福山商工会議所会頭や参議院議員を歴任した小林政夫氏であり、彼もまた政治家一家の血を引いています。

- 学歴: 上智大学理工学部化学科 卒業という理系のバックグラウンドを持つ。

- 前職: 2007年に株式会社NTTドコモに入社。法人営業や人事採用担当として、ビジネスの最前線で活躍した経験を持つ。

- 政界入り: 2012年、29歳の若さで第46回衆議院議員総選挙に広島7区から出馬し、初当選。以来、5回の当選を重ねている。

民間企業、特にIT業界のトップランナーであるNTTドコモ出身という経歴は、永田町では異色です。その経験を活かし、党内ではデジタル社会推進本部の事務総長や行政改革推進本部の規制改革チーム座長などを歴任。菅義偉内閣では規制改革担当大臣補佐官、岸田内閣ではデジタル副大臣を務めるなど、日本のDX(デジタルトランスフォーメーション)を牽引するキーパーソンとして活躍してきました。今回の小泉陣営では、その卓越した実行力と調整能力を見込まれ、「事務局長代理」として陣営運営の中核を担っていたのです。

6-2. 過去に報じられた旧統一教会との関係性の噂

一方で、小林氏の経歴を語る上で避けて通れないのが、過去に指摘された旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)との関係です。2022年に安倍晋三元総理の銃撃事件をきっかけに、自民党が所属国会議員の関連団体との接点を自己点検した際、小林氏もその対象となりました。

ジャーナリストの鈴木エイト氏が作成したリストや各種報道によると、小林氏は過去に関連団体が開催した反LGBTセミナーに祝電を送っていたとされています。この点検後、小林氏自身は党の方針に従い、今後は一切の関係を持たないという方針を公式に表明しています。しかし、この過去が、彼の政治家としての信頼性に疑問を投げかける一因となっていることも事実です。

6-3. なぜ小林氏が会見の矢面に立ったのか?その役割と責任

本来であれば、指示メールの送信元である牧島氏が説明するのが筋ではないか、という疑問も残ります。しかし、組織の論理から見れば、小林氏が対応したのは自然な流れでした。彼は「事務局長代理」として、特定の分野だけでなく、選挙運動全体の運営・管理に責任を負う立場にありました。広報班の不祥事であっても、それを管理・監督する立場にある事務局が最終的な責任を負う、という判断が働いたのでしょう。

極めて不利な状況で、冷静に事実を認めつつ、陣営としての見解を述べた彼の姿からは、陣営内での信頼の厚さと、困難な役回りを引き受けざるを得ない彼の立場がうかがえます。

7. 選対発足式に出席した石田健とは誰?小泉進次郎との関係性の真相

週刊文春のスクープは、ステマ疑惑だけに留まりませんでした。記事では、もう一つの不可解な点として、メディア非公開で行われたはずの小泉陣営の選対本部発足式に、著名ジャーナリストの石田健氏が同席していたという事実も報じられています。この事実は、陣営とメディアとの間に不適切な関係があるのではないかという、新たな疑惑を生んでいます。

7-1. ジャーナリスト石田健氏とは一体何者か?

石田健氏は1989年生まれの若き起業家であり、インターネットニュースメディア『The HEADLINE』の編集長を務める人物です。トレードマークの金髪と、ロジカルで分かりやすい解説スタイルで、日本テレビ系列の「スッキリ」や「DayDay.」など、数多くの情報番組でコメンテーターとして活躍。特に若い世代から絶大な支持を集める、現代を代表するジャーナリストの一人です。

早稲田大学大学院で政治学研究科の修士課程を修了しており、政治や社会問題に対する深い知見を持っています。そんな彼が、なぜ、メディア関係者を完全にシャットアウトしたはずの、極秘の陣営発足式に姿を見せたのでしょうか。

7-2. 発足式への出席と囁かれる「ヤラセ」疑惑

この不可解な出席について、ある陣営関係者は「発足式の翌日、彼がニュース番組で小泉さんをヨイショするような発言をしていた。だから陣営側の人間なのかなって」と週刊文春に語っています。事実、石田氏は発足式の翌日に放送された『サタデーLIVE ニュースジグザグ』という番組で、「先日、小泉氏と直接お話をしたんですけど、かなり落ち着いて、結構、余裕があるような雰囲気を持っていました」と、小泉氏に好意的な印象を抱かせるコメントを発信していました。

この一連の流れから、陣営が石田氏を特別に招き入れ、テレビという公の電波を使って陣営に有利な情報を流させる、一種の「ヤラセ」を仕組んだのではないか、という疑惑が浮上したのです。これが事実であれば、ステマ指示と並行して、著名ジャーナリストを利用した巧妙なメディア戦略も展開していたことになります。

7-3. 石田氏本人が語った真相とメディア倫理の問題

この疑惑に対し、石田氏本人は週刊文春の直撃取材に応じ、自身の見解を説明しています。それによると、発足式に「物理的には確かにいました」と出席の事実を認めた上で、それは応援のためではなく、以前から申し込んでいた小泉氏への取材が、その日に同じビルの別フロアでセッティングされたため、そのついでに発足式も見学させてもらった、というのが真相だと語っています。

「(ヤラセと)言われてしまうことはめちゃめちゃ分かります」と、疑惑の目が向けられることへの理解を示しつつも、番組では小泉氏の公約に対して「ちょっとパンチに欠ける」などと批判的な論評もしていると反論しました。現時点の情報では、小泉陣営と石田氏の間に癒着と断定できるような関係性があるとは言えません。しかし、取材する側とされる側が過度に距離を縮めることは、報道の中立性や客観性を損なう危険性を孕んでいます。この一件は、ジャーナリストとしての適切な距離感とは何かという、根源的なメディア倫理を問い直すきっかけとなりました。

8. 小泉進次郎のステマ報道に対するネット上の反応の嵐

この衝撃的な一連の報道は、瞬く間にインターネット、特にX(旧Twitter)などのSNSを駆け巡り、凄まจい勢いで拡散されました。国民はこの前代未聞のスキャンダルをどのように受け止め、どのような声を上げたのでしょうか。そこに映し出されたのは、深い失望と政治への不信感でした。

8-1. 「汚ないやり方」「国民を裏切る最低の行為」- 殺到する怒りと失望の声

報道がなされた直後から、指示メールの送信元とされた牧島かれん氏のSNSアカウントには、国民からの批判や抗議のコメントが殺到し、まさに「炎上」状態となりました。その内容は、怒りや失望を極めてストレートに表現するものが大半を占めました。

- 「ステマ指示、他候補への中傷に関しての説明をお願いします。これが民意を問う人間のやることですか?」

- 「デジタル大臣まで務めた方が、ネットをこんな形で利用するとは。恥ずかしくないんですか…?」

- 「国民の声を操作しようとするなんて、国民を裏切る最低の行為だ」

- 「あまりにも汚ねえやり方だ。すぐに会見を開いて説明しろ」

- 「サクラを使って自分を褒めさせるなんて、結局は自分が一番、小泉進次郎という政治家を信じていない証拠じゃないか」

X上では「やらせコメント」が瞬く間にトレンドワードの上位にランクインし、ネット世論はまさに蜂の巣をつついたような大騒ぎとなりました。特に、これまで「クリーン」「爽やか」といったイメージを最大の武器にしてきた小泉氏の陣営が、その裏で最も姑息とも言える情報操作に手を染めていたという、その強烈なギャップに対する失望感は計り知れないものがありました。

8-2. 「ポスト石破」への大きな期待が、一転して深い失望へ

小泉進次郎氏は、党内の旧態依然とした派閥政治に物申す改革の旗手として、「ポスト石破」とも目され、特にしがらみのない政治を求める若い世代や無党派層から大きな期待を集めていました。しかし、今回の事件は、その期待を根底から裏切るものでした。

ネット上では、「新しい時代の、開かれた政治を見せてくれると信じていたのに、やっていることは結局、古い自民党の密室体質そのものじゃないか」といった、期待が大きかった分、その反動としての落胆の声が数多く見られました。また、総裁選に臨むにあたって掲げた「国民の声とともに」というキャッチーなスローガンが、実際には国民の声を「作る」側に回っていたという、致命的な矛盾も厳しく追及されています。この一件は、小泉氏が長年かけて築き上げてきた「改革派」という政治的ブランドを一瞬にして失墜させかねない、極めて深刻なダメージとなったことは間違いありません。

9. まとめ:小泉進次郎ステマ疑惑が浮き彫りにした核心と今後の課題

最後に、自民党総裁選の様相を一変させたこの一連の騒動について、明らかになった事実と、日本の政治が向き合うべき課題を総括します。

- 事件の概要:次期総理の最有力候補と目された小泉進次郎氏の陣営が、総裁選のインターネット動画に対し、組織的に称賛コメントを投稿するよう指示していたことが発覚しました。

- 指示の実行者:陣営の広報責任者である牧島かれん元デジタル大臣の事務所から、具体的な例文24パターンを添付した指示メールが関係者に送信されていました。

- 陣営の対応:陣営の事務局長代理を務める小林史明衆議院議員が、報道陣に対し、メール送信の事実関係を大筋で認めました。

- メールの悪質性:単なる称賛コメントだけでなく、最大のライバル候補である高市早苗氏を「ビジネスエセ保守」などと誹謗中傷するような、極めて悪質な表現が含まれていました。

- 法的問題点:現行の景品表示法や公職選挙法で直ちに違法と断定するのは難しいものの、党の内部ルールである「総裁公選規程」が禁じる「公正を害する行為」に抵触する可能性が極めて高い状況です。

- 問われるべき本質:法的な問題以上に、選挙という民主主義の根幹を、偽りの情報によって歪めようとした政治姿勢、そして国のリーダーを目指す者としての倫理観が根本から問われています。

SNSや動画配信サービスが普及した現代において、デジタル技術を活用した選挙運動は、有権者との距離を縮める大きな可能性を秘めています。しかしその一方で、今回のような巧妙な情報操作のリスクも常に内包しています。政治家には、そして私たち有権者にも、これまで以上に高い透明性と、情報を見極めるリテラシーが求められることは間違いありません。この事件を単なる一陣営のスキャンダルとして記憶から風化させるのではなく、日本の政治がよりクリーンで、より公正なものへと進化するための重要な教訓として刻むべきでしょう。今後の小泉氏、そして自民党の真摯な対応が厳しく注視されます。

-

さらば青春の光・東ブクロのAV女優の元カノは誰?芸能人・元アイドルは何者?名前から顔写真まで特定まとめ

-

【炎上】とろサーモン久保田に不義理のネルソンズ・青山がやばい?何した?誰で何者か・学歴/経歴・結婚・実家について徹底調査